断念 [我が家]

2023.12.10

こんばんは。

今、お気に入りの中華屋さんにネット注文をした。正月用だ。おせち料理はどこも大体おいしくない。冷凍だからなのか。冷えきっているからなのかは分からないが、何万円も出してもまずいものはまずい。テーブルの賑やかしの効果は十分だが、それ以上でもそれ以下でもない。なので、中華総菜というか、いつもよく食しているホイコーローとか、エビチリとか、チンジャオロースーとかを注文できるということなので、それを注文した。配達予定日も31日を指定できるので、着くかどうか甚だ不安ではあるけれど、31日到着で注文した。これで私たちを除く9人分の食欲の幾らかは満足させられそうだ。

----・----・----

1週間ぐらい前に隣地との境界に板塀をつくること。ほかにもいろいろと計画していると書き、見積りを業者の方にお願いしていたが、昨日、断腸の思いでキャンセルした。理由は、いろいろな制約があることに加え、幾ばくかのお金をかけても、きっと満足は得られないんじゃないかと思ったからだ。

----・----・----

よくよく自分の心の中を探っていくと、行く着く先は「日当りは解消しない」ということにたどり着いた。自分でも人にものをお願いし、それをキャンセルしたのは、後にも先にもこれが初めてなので、自分自身かなり面食らったことは事実だ。しかし、今回我が家をつくった後、あまり良いことが続いていないこともあり、私たち夫婦の間で建ててしまったものは仕方がないので、ただ、前向きに前向きにと気持ちをムリクリ切り替えていたことも確かな事実だ。

----・----・----

そんな気持ちの中、背水の陣である我々は再度取りこぼしはできない状態なので、とりあえずキャンセルをさせていただいた。

----・----・----

建物は建ててしまえば、そう安々と変更はできない。設計の段階からスタートし、施主が決めなければならない事柄はまさに五万とあるわけで、安易に妥協してはいけないということだ。私は、今回施工業者に遠慮したわけはなく、自分たちの考え違いが八割方が起因しているわけで「それじゃ、しょうがないね」と言われてしまいそうだが、慎重の上にも慎重を重ね、「あれっ、おかしい」「今の説明は分からない」「こんなこと聞いちゃいけないのかな」「前に決まったことなんだけど、後戻りできない??」と思ったら遠慮してはいけない。設計の段階ならば、確認申請の前であろうが、後であろうが、直してほしいところ、業者にこちらの意が伝わってなさそうなところは再々確認をし続けることは必要だ。

建てていなければ、こちらの勝ち。建ってしまえば、あちらの勝ちなのだから。

家づくりは一回では成功しない(第227回)-土地の選定 [我が家]

2023.12.5

こんにちは。

オオサム・・・コサム・・・山から小僧がやって来た・・・と軟弱な身体には結構きつい気温だ。こんなことを書いていると、毎朝早朝からご出勤の皆皆様からは「このくそジジイ、糞して寝ろ」と罵声を浴びられてしまいそうだ。そんな罵声を浴びせられるのは御免被りたいので、昨日は外溝業者と2時間近く我が家の庭をどうする、こうすると喧々諤々、話をし、庭仕事をし、自分が自分に元気であることを自覚させていた。

----・----・----

そんなことがたたってか。今日は背中が痛い。肩こりではない。肩甲骨の下あたりがツキンと痛む。手を挙げてもツキンと痛む。これは先週、外壁と窓掃除をやった後、痛みが出てきた。しかし、そんなにきつい痛みでもなかったので「あれ?ちょっと痛いな」程度で、ほとんど日常生活は問題なく、それを忘れていた。

----・----・----

しかし、今日は違う。息をすると痛い、棚にある歯ブラシをとるときにも痛い。着替えても痛く、動作が億劫になってきた。仕方なく、テニスボールを背中にあてがい、横になってゴリゴリとコリをほぐす。既に昨夜から痛かったので、寝る時も背中にテニスボールを入れたまま寝た。6時間ほど背中にテニスボールをあてがっているわけで、大方は痛みは取れるのが今までの通例だったが、今日は、それでも直らない。ちょっと憂鬱。かなり憂鬱。

----・----・----

そうなると、あれの出番だ。あれ?----------ピップエレキバン。

ピップ エレキバン MAX200 24粒入 2個パック 磁気治療器 肩コリ 首 腰 肩甲骨 ベージュ

- 出版社/メーカー: ピップ

- 発売日: 2022/06/08

- メディア: ヘルスケア&ケア用品

痛いツボを押して痛みが出ると血行がよどんでいるので、大体ピップエレキバンの登場となる。家人に3か所張ってもらったが、家人が死に自分一人になったら、どうしたらいいんだろうと、どうでもいいことを真剣に思い悩む。

年が寄ってくる(増えてくる)と、右に傾け、左に傾け、そろそろと按配をしながら身体の均等を保つ。若い人もいずれ年をとり、30年後、40年後、50年後、みんな通る道だからシカト覚えておくといいかもしれない。

----・----・----

そんな年寄りの戯言はこれぐらいにして、家を建てる時に最も重要かつ、最も難しい「土地の選択」について少しお話をしたい。

多分、多くの方は日の光の多く当たる家を望む。一部の方に、そうできない、いろいろな事情をお持ちの方々もいることもあり、日当り=100%だとは言い切れない。しかし、多くの方は日の光がサンサンと照らす家に住みたいと思っているはず。

----・----・----

今回、我が家は1年のうちの半分弱(多分、5か月間)。11月上旬から日が当たらなくなった。それがいつまでなのかは、隣地に家が建ったばかりで今年初体験。去年(昔の家の状態)は2月の中旬ごろから隣家の屋根を太陽が顔を出すことになっていたが、今年は3月をはるかに超えそうな勢い。

つまり、7か月は太陽の恩恵を受けられることとなる。「7か月も」なのか「7か月しか」なのかは、人それぞれだけど、私は「しか」だ。

----・----・----

「この土地安くていいね。」、「学校も近いし、駅も近い」、「旗竿地は嫌だ」と選ぶ基準はいろいろ。そこの土地に住むということは、生まれ育った土地であろうと、右も左も全く知らない土地であろうと、その家族の今後の運命を左右する大切なことだ。

「運命」????「また、大げさな」とお思いかもしれないが、後から振り返ると、結構、「そうだな」と思うことが、あなたの人生の節目節目に出てくるからおもしろい。

----・----・----

そんな大切な土地を選ぶ基準はどうすべきなんだろう。

「だって、日当りと言ったって南側にどんな家が建つか分からない」とか、「南側が開いている土地がなかなか見つからない」とか「南側が開いているんだけど、高くて手に入らない」とおっしゃる。

でも、南側が開いていたり、南側に道路がある土地は結構ある。しかし、それを探す時間がない。あっちこっち土日に連れ立って探す土地探し。2~3回やると、もうこの辺でとあきらめる。今は情報化時代で不動産屋の情報とgoogleマップを駆使すれば、現場がリアルに現れることも多く、時間のない方には、もってこいの手法。街の雰囲気、隣近所の世帯の年齢層、福祉の充実度合い、インフラ(プロパン、雨水・汚水)交通の便、そして土地の高低差などなど、それぞれの方のそれぞれの価値観が大きく左右する土地選びだ。

----・----・----

項目が多いので、今回は表題どおり、どういう土地を選ぶか。

まず、第1種低層住居専用地域。これは「戸建て住宅か低層マンション。学校などの公共施設だけが認められる。原則として商業施設は建てられない」これが住環境としては、一番のポイントになる。そして、南道路。

---・----・----

これであれば、まず間違いがない。もっといえば、道路は4m以上6m未満。

これだと時が経ち、周りに家が建っても、我が家に最悪なダメージを受けることは限りなく少ない。

----・----・----

ちなみに道路幅4mというのは、これ以上狭いと車の出し入れが大変なること。6m以上だと幹線道路化して、車の通る台数が増え、自分の車の出し入れも大変だし、生活道路としては危険だということ。

今日はここまで。

木製か木目調か? [我が家]

2023.11.26

こんにちは。

しっかりと冬模様の空と気温。寒いのが苦手な私としては「冬はこうでなくちゃ!」とやせ我慢をする。地球にとっては、もっともっと冷えたほうがいいに決まっている。

----・----・----

建売が売り出し中の隣地。今までは空き家同然だったので、気兼ねなくフェンス越しにバラを這わせていた。しかし、売り出された今、隣家が入居される前に何とか目隠しを兼ねたバラの越境を防ぐ手立てをしなければならない。

木製で塀をつくるのは誰もが夢見ることだ。「木目調」はあくまでも木目調であり、「調」が付くのは、やはり自然木ではないので快い安らぎは味わえない。

----・----・----

業者立ち会いのもと、いろいろと打合せをしていると見えないものが見えてきた。バラと目隠しを兼ねることにすると、やはり高さ2mは最低条件。3m超ならもっといい。バラのキャンパスが3m×12mになれば、バラを植え、咲かせる甲斐があろうというもの。日当りの悪くなった今、唯一ここに住み続けようと自分に言い聞かせるには、バラを大々的に咲かせ続けることしかなさそうな雰囲気になってきた。

----・----・----

外塀に適した材質はウリン材という木があるらしい。無塗装で水につけっぱなしでも50年は耐え得る木だとネットには書いてあった。問題は、その重量だ。かなり重い。そして加工しにくい。木ネジなどは電動でねじ込んでも煙が出てきて、折れてしまうことがままあると業者の方が言っていた。

----・----・----

私の目論見としては、ウリン材を使ってお手入れなしの塀をつくりたい。50年放置はマユツバもんだとしても、20年は放っておいていいのなら御の字で、私はとうの昔に次の世界に旅立っているしね。

しかし、バラを這わせるのにフックどうつけるか。トンカチで釘は打てないとなれば、工夫次第でほかにいろいろやりようがありそうだ。

OKUSU-JP 植物サポートクリップ 100個入 園芸クリップ 誘引クリップ 支柱 接木 つる 誘引 結束 バンド 園芸用便利クリップ 園芸用具 誘引作業 ガーデニング 園芸用 農業用

- 出版社/メーカー: OKUSU-JP

- メディア:

こんな安いフックもある。10㎝幅のウリン材を縦に並べて、そのすき間にこのフックをねじ込む。これ自体、軽いから多分下には落ちていかない。それにアルミのワイヤーを結んで、それに誘引させる。両脇はしっかりと結んでおかないと安定しないだろうから

タカショー(Takasho) 壁面用接着金具 10個入 シルバー 1.7x3.4x4.7cm ACE-02

- 出版社/メーカー: タカショー(Takasho)

- メディア: Tools & Hardware

接着剤付きのこんなフックをつければ、ウリン材の壁面は可能かもしれない。

これがだめでもポールをウリン材の壁に沿って幾つか立て、それにワイヤーを這わせればいけると踏んだ。

アルミ製の目隠し塀とウリン材の塀、値段はほぼ互角と踏んだ。2社相見積。見積りが出るのを待って、決断をすることになる。

ただただ、びっくり [我が家]

2023、11.23

こんばんは。

今日も暖かい。あと20年もしたら我が孫たちも2~30代となる。私はとうに墓石の下だけど、彼らは海苔なんかは口にできるんだろうか。できたとしても、それは高価なものに違いない。トリフが幾らなのかは知らないが、テレビでワイワイ騒いですり下ろしているところを見ると、それになりに高価だということは分かる。きっとそのトリフぐらいか、それ以上高価なものになっているに違いない。おいしい海苔は大体1帖(10枚)で6~700円で去年までは買っていた。今年はまだ買っていないので分からないが、当然、去年よりは値段は高騰しているから大体1000円ぐらい?いや、それ以上するかもしれない。20年後、海苔が存在していたとして、1枚幾らなんだろう?1000円ぐらいしちゃうんだろうか?1帖1万円!あり得る話だ。温暖化は果てしなく続いている。

----・---・----

隣地で建売が2軒建つ話は前に書いた。解体は外国人。これは大方納得。我が家もそうだった。しかし、それ以外はすべて日本人がつくっていた。瓦職人、シャッター、外壁、ユニットバス、システムキッチン、壁紙、内装、外溝・・・すべて日本人だった。

ところがあろうことか、一人棟梁と言われる職人は外国人、外壁も、屋根も・・・今のところすべて外国人だ。中国系もいれば、東南アジア系もいる。話している言葉がけたたましい。中国人は見た目も我々と変わらないから、日本人と思って挨拶するとウンともスンとも言わず、こちらをチラリと見るだけ。「あっ!」言葉が通じないんだと初めて分かる始末。

----・----・----

上場企業でも振る舞いは三流にしか見えないその企業の社員とそのトップ。社員は今のところ一度も現場を見に来た気配はない。これを買うお客さんは、そんなことは知らない。この物件に運悪く鉢合わせした方に災難が降りかからなければいいがと思う。不具合があっても、一事が万事、まともな対応があるはずはない。それに加えて値段も、この辺ではトップクラス。最悪だ。

家づくりは一回では成功しない(第226回)-トラブルメーカー [我が家]

2023.11.16

こんばんは。

家づくりは一生に一度の方が多い。一生に一度だから力を入れるのは当然だ。けれど、付け焼き刃的に取り込んだ知識は専門家にはかなわない。その知識の差が、お互いの意思の疎通に障壁となって表れることはままあり、それは家ができて上がってから「あれっ?」と思うことで具現化する。しかし、その時は既に遅きに失したこととなる。

----・----・----

最近とみに感じていることは、それ以外の点で我々の消費者の前に立ちはだかる問題がある。それは施工業者個々人の技量だ。これは「どの世界にもあることだよ」と言われれば、それはそうだけど、技量不足な人間が担当し、それが致命的な欠陥となったとしたら、その当事者(消費者の我々)はたまったものではない。

----・----・----

そこを深堀していくと、責任者は誰かはっきりしているかどうかが我々消費者にとっては死活問題になる。責任者と言っても我々の苦情を聞くだけの「ガス抜きをすればいい」と思っている輩では「暖簾に腕押し」になってしまうので、ここは真の責任をとれる相手がいるかどうかがポイントになる。

「何を大袈裟な」と思っている方もいるだろうが、家を建てるということは、ファスト・ファッションでTシャツを買うのとは訳が違うわけで、誠に自分の事として考えるべきところだと思う。

----・----・----

最近、我が家周りでそんなことが立て続けに起きたので記載しておくことにする。

以前、隣地の解体の話を書いたが、今は整地され、家が建てられ、来年早々には売り出されることになっている。

----・----・----

家を建てることに関しては、その責任は大体幾つかに分割されている場合が多い。まず、解体業者--基礎打ち業者--「上物をつくる業者(一人棟梁の場合も)」等に別れている。総括して、最終的なに責任者は、その土地を買取、販売する業者がそのトップとなる。しかしながら、もっと細かく言えば、もっと細かく別れる。例えば、屋根瓦業者、外壁業者等々・・・内装的なキッチン、トイレ、壁紙などなど専門性のある業者も入れれば結構な数となるし、その度量・技量はそれぞればらつきがあることも事実。

----・----・----

この担当業者が代わる度に事故があったわけではないが、一つの業者がかかわっていた時に隣家のブロックを破損した。それを素直に「すみません。僕がやってしまいました。弁償します。」と言うのなら何の問題もないが、それを言わない。隠す。気がつかなければ、それでいい。---簡単に言ってしまえば、相手側の立場に立った行動がとれない業者の場合、その業者に何を言っても事は動かないということだ。

----・----・----

こんなことが起きた。

穴の空いたその下、黒くなっているところまでが地盤面(地表)だったわけだが、彼らはあろうことか、ここの壊した部分までしっかりと土を盛ってあったため、きれいに整地するまで誰も全く分からなかった。

解体業者は解体し、体裁よろしく表土をならし、終了させ、早々に退散。後刻、別の業者(基礎打ち)が土をならし、このような被害が表に表れたことになった。

当然、隣家の住民は抗議をしたわけだが、解体に関わらない基礎打ちの業者にとっては預かり知らぬことで、被害を被った住民が幾ら抗議しようとも、その解体業者がその場にいるわけもなく、どうしたものかと相成った。

----・----・----

これは当然のこととして、販売を担当している不動産会社に文句を言えばいいわけだが、被害を被られた方がご高齢であり、ネット情報を取りづらい方であったこともあったが、名刺を頼りに担当営業マンに抗議することとなった。

----・----・----

しかし、事が動かない。幾ら経っても動かない----以前に書いたことだが、我が方のフェンスは、そのショベルカーで凹まされ、担当と交渉したが、一事が万事、「我が社の不徳の致すところ」とはならず、担当の業者にやらせますと、その不動産屋の営業マンは言うだけあったため、とにかく遅い。

----・----・----

もう一つの問題がある。今はこれが通り相場なんだろうけど、解体業者は大体外国人が多い。トルコか東南アジア系だ。日本人は今は汚い仕事をしたがらないと言う。それが誠かどうかは分からないが、如何せん言葉が通じない。その場、その場で抗議しようと思っても言葉が分からないため、抗議することはあきらめしまうか、抗議しても抗議にならないのが現実。

----・----・----

事が動かないことにしびれを切らした私は、最終手段として、不動産会社のトップに手紙を送りつけた。その不動産会社は、何と一部上場企業。名前は全く知らない。「プライム」の風上にも置けない。そして、もう一つびっくりしたのが、「カスタマーハラスメント」という項目を掲げていることだ。カスタマー(消費者、つまり我々のこと)、ハラスメント(嫌がらせ、いじめ)。つまり、消費者からの嫌がらせはどう対処するかが、その会社のホームページに堂々と書いてあった。完全に消費者は敵対するものと言っているようなもの。

----・----・----

・・・・ということで、Too late(遅すぎ)ながら、そのブロックは三度修理され、倒壊せぬような状態になった。(穴があけられた当初、これは不安定ですねと基礎工事の業者が言ったぐらい不安定になっていた)

私がその当事者であれば、完全に作り替えろと要求したと思う。

----・----・----

長々と書いたが、それぞれの技量を寄せ集めて家はつくられるわけで、その技量がバラバラかどうかは、私たち消費者には判別も選別もできないわけだから、不幸にして不具合が生じた場合には、責任をもって対処できる、きちんとした企業が、そのトップでならなければいけないというよい例であったと思う。

----・----・----

トラブルメーカーというと消費者のことかと思うけれども、家に関しては、意外にトラブルメーカーは業者のほうであるというお話でした。

家づくりは一回では成功しない(第225回)-シャッターの有無 [我が家]

2023.11.5

こんばんは。

秋の日はつるべ落とし。まさに暖かいながらも日没は秋らしい落ち方。今日もノルマの外壁と窓周りを終了。2日で半分弱が終了。とは言っても午後から2~3時間の作業。根をつめると体がもたないから少しずつ、少しずつ。

----・----・----

最近の家には雨戸(シャッター)がない家が多い。アメリカンハウスというのか何というのかは知らないけど、その分お金もかからないからなのか、軒の短いのとシャッターのないのは、雨が多く、台風も多い日本の家屋として適しているのかは少し疑問が残る。

3~4年前になるだろうか。房総半島に上陸した台風では、雨戸がなかったものだから、あちらこちらでビニールテープをバッテンでガラス窓に貼り付けている家が数多く見られることとなった。ガムテープなどで貼ってしまうと、後の処理が大変困ることになることに皆気付かなかった。そんな理由かどうかは知らないが、依然としてテープを貼ったままの家もあり、それを見るにつけ、当時のことを思い出す。しかし、それぞれの家のよさは台無しとなり、美観が甚だしく落ちることとなった。やはり、シャッターなり、雨戸はつくったほうがいいと思う。

----・----・----

ちなみに我が家のシャッターはタイマー付きの自動開閉だ。以前は徹夜で仕事をすることが日常だったもので、定時にオープン、定時にクローズする電動シャッターは頗る都合がいいものであった。これがないと昼過ぎに起きたのが直ぐに分かってしまうし、長期不在時も直ぐに分かってしまう。これを防げるので、少々値が張るが家の防犯上も大切な役割をしてくれている。

これはガレージ用と書いてあるが、家のシャッターと大方同じだ。

こちらはリクシル。

家づくりは一回では成功しない( 第224回)-排水処理 [我が家]

2023.10.28

こんにちは。

私のような高齢者になると、やはり終の住処を無意識に探し始める。

「探し始める」という言葉遣いは的確ではないかな。年齢相応になった時の、その場所、その家、その地域が・・・ということかもしれない。

多分だけれど、多くの高齢者は無意識のうちに「あきらめ」と四文字に縛られていく。現役時代の多くの方々は人間ドッグにお世話になり、血糖値が、高脂血症がと騒ぎ立てる。

しかし、現役を引退し、健康保険組合(会社)が半分以上面倒を見てくれていた健康診断も地域の市町村の健康診断の簡易なものにとって代わる。市町村の健康診断を悪く言うつもりはサラサラないが、簡易検査ということもあり、見逃してしまったという例もあると聞く。それじゃ、現役時代の人間ドッグを受ければいいと言われるが、自費でやるとなると結構な金額がかかってくる。年金生活者にとっては、その負担はかなり厳しい。

私は自営業者だったが、サラリーマンの定年時とほぼ同じ年齢ぐらいまでは人間ドッグを受けていた。1日当たり200円程度を1年間マネービルをする、と考えれば安いと思えるかもしれないが、当然、一括払いだし、健診は医療費控除の対象にはならないので、踏んだり蹴ったりだなと思ってしまう。

・・・ということで大企業にお勤めであった諸氏の方々も、定年の何年か後からは人間ドッグではなく、市町村の健診に代えているはず。そこには無意識のうちに、「もうこのあたりで・・・」と思っているのか、自分はガンなんかには罹らないから大丈夫だと何の根拠もないのに大見得を切っているのかのかは定かではないが、高齢者のそれなりの見切りを付けているんだなと踏んでいる。

今回も健診に応募した。1つは人間ドッグでお世話になった病院。ここは胃カメラと大腸の内視鏡を交互(1年おき)にやってくれる。あとの一般健診はいつも行っている病院で済ませることにした。しかし、今年は胃カメラは来年の期間いっぱいまで予約で終了。一般健診も1か月以上待たなければ受けられないと言われた。これはいつものことではない。胃カメラ、内視鏡はともかくとして、一般健診などは、いつでも来てください。予約はなしで大丈夫ですと去年までは言っていた。コロナのせいか、長寿を全うしたい高齢者が激増したのか。今年は散々待たされ続けそうだ。

そうこう思っているうちに、昨日、コロナの接種をしてきた。「流石、高齢者!」とこのブログの向こうで声が聞こえてきそうだが、なんと7回目なんですね。若者はそんなにはやっちゃいないだろうけど、そういうことで高齢者は何かと忙しい。

----・----・----

終の住処をまだまだ見つけられない私にとっては、敷居が高くなってきた「家づくり~」編。今回は「排水処理について」を一言。

少々暗くて見づらいけれど、洗濯機の排水についてです。

これはご存じの排水管口とホース。

これがどうしたと言われそうな何の変わり映えもしない。ホースと穴。

これが結構なポイントなんです。

排水管の穴が洗濯機の前にあるか後ろにあるか。これは絶対的に洗濯機の前にすべきもの。

それは漏水時、早めに発見できるから。

特に集合住宅なんかでは階下に被害を及ぼすことが防げるし、配管ホースの交換も直ぐにできるという利点がある。

まあ、こんなことは高齢者が偉そうに言うことではないけれど、これから家をつくる人、建売を買おうとしている人は、一言大工さんに「排水管の穴は前にしてね」と言っておくべきでしょうね。

家づくりは一回では成功しない(第223回-4)-GL(グランドレベル) [我が家]

2023.10.8

こんにちは。

昨日のブログは若干手直し。やはり、結論は新規に書くべきだろうと思い直し、今日書くことにした。

----・----・----

今の相場観から言うと、土地から新築住宅を買うよりも、明らかに中古を買い、手直しをしたほうがいい時期だろう。現に我が家隣地の新築物件は、あろうことか4000万円台に近い3000万円台後半だ。この千葉駅から10キロ圏内。お世辞にも便利な地とは言えないところの40坪でこの値段だ。ある意味、今は第二次不動産バブルかもしれない。昔、不動産バブルがあったとき、1億円で買った物件が5000万円でも買い手がつかないと嘆いていたが、それが今では徐々に戻りつつある。

----・----・----

今回感じたことを買いておこう。

【家・土地を購入時の注意点】

1)自分の住みたい街、通勤に便利な土地を探すこと。

2)その土地の安全性を確認すること。(海抜・造成有無・海との距離)

下に書いてあるアドレスは国土地理院が出している海抜地図。

買いたい土地を検索して見ると、その海抜が分かる。そして、海との距離をチェック。少なくとも10キロは離れた土地を選ぶべし。

3)隣地との高低差、雨水の通り道を確認する。(雨の日に見に行ければ最高)

4)用途地域の確認、日照時間の確認(冬至を基準に日照時間を計算)。

5)ハザードマップで土砂警戒地域などを選ばない。

家づくりは一回では成功しない(第223回-3)-GL(グランドレベル) [我が家]

2023.10.7

こんにちは。

日に3回も更新することなんかはあり得ないことなんだけど、結論まで書かないと気が済まないので、その続編。

【日照のこと】

日当たりが良いほうがいいか、悪いほうがいいか。それは人それぞれかもしれない。

色素が薄ければ太陽の光は、どちらかというと苦手だろうし、色素の濃い方は、さほど感じないかもしれない。外国人の澄んだ瞳には、夏の強烈な太陽光はまぶし過ぎるのだろう。それを証拠に外国人がサングラスをかける比率は、日本人のそれよりも高いことは、今、町中を見てみてもよく分かることだ。それに私たちがサングラスをかけたとしたら、暗過ぎて階段を踏み外しかねない。

そんなことはさておき、我が家の日照だ。隣家を取り壊してもらうわけにもいかないし、ここはぐっと我慢するのが世の中の常識っていうもんだろう・・・・と家人は言う。

今、隣家の進捗状況は、基礎が終わり、床の配線、配管をやっているところだ。

今月中には上棟まで行くだろう。そうすると大方の形が表れ、じきに太陽が隠れ始める11月になる。来年になれば、日照時間の実際が分かり、我々の身の処し方もはっきりしてくる。

我々が太陽光にこだわるのは、家が明るく、昼間でも電気をつけないことは言うに及ばず、太陽光が当たるのと当たらないのとでは光熱費がかなり違うということ。日がまともに当たっていれば、真冬であろうとも全く暖房は要らない。昨今のエネルギー高騰を思うにつけ、その効果は絶大だという言葉に、ご理解はいただけるに違いない。

家づくりは一回では成功しない(第223回-2)-GL(グランドレベル) [我が家]

2023.10.7

こんにちは。

このブログが2万字制限があることは知らなかった。だから二分割かそれ以上になってしまいそう。

それにネット回線が切れてしまったりして、ちょっと右往左往。

【続き】

我が家の南側は以前、二階建ての数寄屋造り。数寄屋造りという言い方が正確には正しくはないかもしれないが、箱型ではなく、一階よりも二階のほうは建坪は少なく、一回り小さく上に乗っている感じ。その建物があったときは、冬至(12月22日ごろ)の一月前ぐらいから2月中旬ぐらいまでが完全に屋根の稜線から太陽は姿を消していた。つまり、3か月間は日中の一番太陽が高い時間帯に太陽を拝むことはないということ。つまり、洗濯物の乾きが悪かった。

今度、ここに二棟建つこととなった。もちろん二階家。当然、その建築物は南側を開け、北寄り(我が家寄り)に建つ。しかも箱型。数寄屋とは違うから日当たりは以前にも増して悪くなることは予想される。しかも我が家と隣地は高低差がある。

横ブロック2つ分、隣地が高い。これは以前から隣地のほうが高く土を盛っていて、今に始まったものではない。

我々の致命的なミスは、私が所帯を持ち始めたころ、同じ土地で、ほぼ同じ位置に住んでいたことだ。

その家は私が18歳のときに建てたもの。平屋で今よりコンパクトなものだ。その後、隣地に家が建てられたのだが、我が家そのものがコンパクトだったため、その高低差も日当たりも全く気にならず、縁側で日向ぼっこが楽しめていた。

そんな実体験があったものだから、全く日当たりは気にせず、今回の家を建てた。しかも、以前より家の一部は南寄り(隣地近く)に建ててしまった。

黒いフェンス(真ん中の黒い棒)から左側が我が家。

ほぼ2段。明らかにブロックの高さが違う。

これを見ると愕然とするんで、あんまりお見せしたくはないが、これが隣地の高さと比較しなかった結果だ。

この段差の高低差が雨水を我が家に招き入れることになってしまったことは、以前、ブログにも書いたので、ここは省略するが、雨水升を4つ、雨水排水用U字溝を3本(合計15m)、これは施工会社の責任でつくってもらった。これにより、雨水排水処理はうまくいき、水に関する問題は今のところはないが、問題は日照の問題だ。

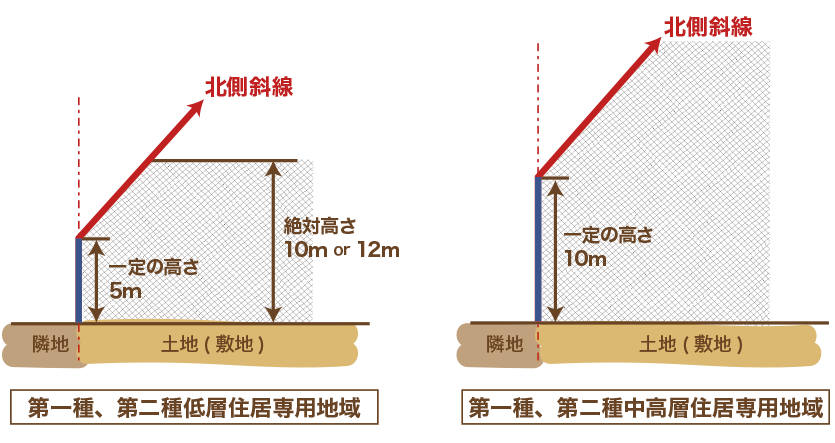

これは斜線規制なるものを説明した図。(メガソフトさんのホームページより拝借させてもらいました)(https://www.megasoft.co.jp/3d/setback_regulation/height_north.php)

隣地と書いてある所は我が家。土地(敷地)と書いてある所は南側隣地(建設予定地)。我が家の用途地域は第二種中高層住居専用地域。つまり、左図が該当。

「えっ!10m?」と思った私は、建設している不動産屋に立面図を請求。西側立面図を見ると建物の高さが6.2mと書いてあった。つまり、6.2m垂直に立ち上がり、30度の角度を付けて屋根が駆け上がっている建物になるらしい。

家づくりは一回では成功しない(第223回-1)-GL(グランドレベル) [我が家]

2023.10.7

こんにちは。

空はどこまでも青く、そして潔し。

これは昨日のランニング中に撮った写真。

今日もこれと同様に真っ青な青空だ。

世界の人々は

この青い空どんな気持ちで見ているのか。

喜び、憎しみ、憎悪、絶望、期待、隠忍、俯瞰、殺戮、飢餓・・・。

後に行くほど、日本には感覚的には遠い話・・・・今のところは。

ジジイになると、まとも(正面)に見れなくなる。

「まとも」漢字で書くと「正面」。確かに斜に構えた自分が見てとれる。

今日は久々「家づくりは一回では~~」の第223回目。よく書いたもんだと自分を褒めておこう。

正直な気持ちを言うと、書いていくうちに我が家の現状が、この題名どおりに成功しない部類に入っていくのが日々分かり、頗る足が遠のく。しかしながら、今回は現実味を帯びている失敗例を思い切って書くことにした。

家づくりは一回では成功しない。(第222回)-室外機 [我が家]

2023.9.3

こんにちは。

久々に「家づくり」について書いておこう。

今年の夏は暑かった・・・・・と言うともう過去の話になってしまうけど、まだまだ残暑は厳しそう。今日もクーラーをつけながらの仕事となった。

----・----・----

クーラーを使っていても、その室外機に思いをはせる人は少ない。そういう私も、さほど室外機のことを考えてはいない。しかし、この室外機がないとクーラーから涼しい空気は出てこない。当然ではあるけれど、割と室外機に対し我々は淡白だ。

昨今、外気ばどんどん上がっていく。今年は40度に届かんとしているところも多い。まだまだ一瞬ではあるけれど「40度です」とニュースになる。

人間は忘却する動物だ。昔は30度を超すだけでニュースになった。「えっ、30度?」とびっくりしたこともあったけれど、今は30度と聞いても「ふぅ~ん」と聞き流すだけだろう。逆に30度は結構過ごし易いと思ってしまうかもしれない。だから今年は36度と聞いても「ふぅ~ん」状態になりつつある。

その外気温、何度までクーラーは効くのだろうか?検索すると43度と書いてある。

この43度は一瞬43度になった状態ではなく、平均して43度になったらと解釈したほうがいいだろう。

そして、その対処法も書いてあった。我々が冷たく扱っている室外機は冷やせばいいと書いてある。直射日光を避けるため覆いをかけるとか、氷を乗せるとか・・・とにかく冷やす。しかし、それは覆いをかけたところで限界はありそうだし、氷を乗せるなんてことは現実的ではない。

----・----・----

現在、ほとんどの住宅の室外機は堂々と南側に置いてあるところが多い。南側の部屋の室外機はほぼ100%南側だろう。今、新しく家を建てようと思っている方々は、部屋が南にあろうが、北側にあろうが、皆皆北側に置くことがベストチョイスだということだ。当然、ホースが伸びしてしまう部屋もあり、その分コストはかかるが、設置費用はその時だけで毎月の固定費になるわけではないから、そこはケチるべきではない。

----・----・----

我が家のクーラーを見比べてみた。1つは南側、1つは北側、もう一つ東側(しかし、直射日光の当たる時間は3時間程度。しかも日光に対し横置きではなく、縦置きだ)。

我が家のクーラーは「今日の電気代は・・・」とアナウンスがあるので、それを聞き比べると、北側と東側の成績(電気代が少ない)が頗るいい。南側に置いてある室外機の半分以下の日が多いのはびっくり。

やはり、室外機にも気を配ってあげなくてはならなくなりそうだ。

家づくりは一回では成功しない(221回)-隣家 [我が家]

2023.7.2

こんにちは。7月に入ってしまいました。学生時代なら、「あと何日で夏休み~~」などとうかれていただけだったけど、この年になるとそんな感情は木っ端みじんにくだかれ跡形もない。若いとは・・・・後先を考えないから幸せ・・・・・・なのかもしれない。それはそれで幸せなこと。若さゆえの特権かもね。

----・----・----

明日、南側の家が取り壊される。予想はされていたけど、いざその時を迎えると、我が家にとっては全くの受け身だということを痛烈に感じる。前の家に住んでいたときもそうだった。その時は東側に建つことになったんだけど、普通なら、南を広くとり、西側にある我が家に沿ってぴったりと建てるのが通り相場なんだけど、この時は我が家がある西側をたっぷりと開けたもんだから、我が家としては非常にラッキー。風通しもいいし、朝日は拝めるし、お互いに生活音も気にならなかった。

今回、80坪ぐらいの土地に2軒の建売りを建てるとのこと(以前は1軒)。旗竿ではないので、2軒とも40坪ずつ確保でき、広さとしては最低限の広さは確保できる。

当然、北側ギリギリに建て、南側は庭兼駐車場にする。北側に位置する我が家は、今よりも日の当たり具合が悪くなる。今、隣家の屋根を超えて太陽が当たるのは3月の上旬だった。その間、11月から3月上旬までは日中の太陽がなかなか拝めない日々が続く。それが今後はますますその期間が長くなる。洗濯物はやはり太陽の恵みがあってこそ。太陽が当たらなくなる期間は楽天的に考えて前後2~3週間は増えるかもしれないけど、最悪、前後1か月ずつ伸びるかもしれない。それが最大の憂鬱だ。

不動産屋も強きで買い主未定での販売となる。

----・----・----

ここで再び蒸し返されるのが、土地の高さの問題。隣家はブロック3つ近く高い。そのため、北側斜線規制もあっても我が家は劣勢に立たされ、日当たりは益々悪くなる。

----・----・----

ここでグダグダ繰り言を言っても仕方がないので、これをどう打開するか。平屋から二階家変更は物理的に難しいらしく、どこの建物関係者に聞いても色好い返事は返ってこない。それなら、軒を少し超すぐらいのサンルームをつくる(雨樋を超すと太陽はよく当たる)のはどうかとか、いろいろとない頭で考えても結論は出るはずもなく、この年になって「引っ越そう」なんていうワードはおくびにも出せるはずもなし。

こんなのは、かなりステキだ。

家づくりは一回では成功しない(220回)-家も身体も早めのお手入れ [我が家]

2023.6.11

こんばんは。

今日もあっという間に過ぎていく。明日、客人が来るので部屋の片づけをしていた。客人と言っても営業の人間。別に外で済ませても構わないのだが、わざわざ見積りを持ってくるというので、仕方なく会うこととなった。「メールでいいよ」と言ったのだが、そこはそれ営業人としても、少しのチャンスにも食らいつこうとしているのがよく分かる。

そこの企業は、かなりしっかりと仕事をする。我が家を建てた三流の企業ではないから、アフターサービスもかなりしっかりとしている。絶対に手抜きと思われることをしない。もちろん、現場でやるのは協力工場と言われる下請けさんたちで、そこはどこの会社であろうが、下請けさんに仕事を卸すわけでルート的、システム的には何ら変わらないのだが、頭の部分、トップがしっかりとお客に向いているかどうかが、消費者の私たちには大切になってくるわけで、ちっぽけなクレームであっても、三流どころはいつになっても来ないのは多く見られるのに対して、一流どころの対処は早い。今思い出したんだけど、私のところなんか去年の12月に来たときに雨だったので再度伺いますと言ったきり、その下請けさんはうんともすんとも音沙汰なしなのが現実だ。こちらは建てた直後からクレームを散々言い続けきたもんだから、「またか!」と舌打ちの連続、最後にはその企業の社長に手紙を書いて、どうなっているだとクレームする始末。だから、この最後の件は呆れて、放っておくことにした。

ちなみに一流はセキスイ。三流は・・・これは実名を上げるのは品格を疑われるからイニシャルだけ「F」としておこう。

----・----・----

家は経年劣化という大敵がつきまとう。今回の見積りの件も、屋根と外壁のパテの交換を10年ほど前にやったが、今回、無料で家の点検をやりますと案内が来た。これは3~4年に1度、無料という名目でセキスイは家を点検してくれる。前回の3年前にもやった点検だ。このときは、まだまだ大丈夫ということで、そのままスルーしたが、今回は外壁に少しヒビが入っていた。外壁はレンガタイルを貼り付けたものだが、今回、朝日の当たる部分にヒビが入っていた。それと屋根も塗り替えたほうがいいとのこと。しかし、塗り替えるとすぐに剥がれるので、その上に別の屋根財を張る方法もあると言っていた。やるかやらないかは、私の財布の状況になるので、話だけは聞くことにしている。セキスイはいい仕事をしてくれる分、かなり高い。今回も、そこは覚悟しておかなければいけないが、家も車や身体と同じで、早め早めのお手当が大切なことは痛感しているので、結構悩むところかもしれない。

家づくりは一回では成功しない(219回)-水栓 [我が家]

2023.4.24

こんにちは。

久々に家の話です。最近、年を重ねてきたせいで徐々に徐々にできていたことができなくなってきてしまった。これは避けられない事柄であり、若者には全くと言っていいほど関係はないし、同じ年齢でも、それぞれ痛むところは違うわけで、それぞれがそれぞれの価値観でできる生活をできる範囲で営むことになる。

----・----・----

我が家でできなくなってきたことのトピックは、水栓のダイヤル切り替えだ。浄水と原水の切り替えができなくなってきてしまった。これは家人の親指に痛みが出て、強く握れなくなったからだ。彼女の痛みの最大値はペンを握れない。ペンが握れないから字が書けないというものだ。彼女の仕事はペンを握りっぱなし、書きっぱなしに使うので、そこは非常に難渋しているようだが、本人はいたって平常心というか、落ち込むこともなく、日々生活を送っている。

----・----・----

左斜めに伸びた先、丸い突端部分がその切り替えだ。そのダイヤル、正面から見て、「左」が原水シャワー、「真ん中」が原水ストレート、「右」が浄水に切り替わる。見た目はスタイリッシュ。使い勝手もよい。しかし、この先端部分は滑り止め的なザラザラもない、レバーもついていないもんだから、力があっても濡れた手だったり、石けん水が付いた手でダイヤルを握ると結構すべることは事実。それにもう一つの弱点がある。それはカートリッジ。3か月に1度交換とメーカーは書いてある。

これがそのカートリッジ。なんと3本で6,000円。これが高いか安いかは、その家庭家庭のご事情によることになるが、メーカーどおりに交換していれば8,000円/年でかかる計算となる。もっと細かく言えば22円/日かかる計算だ。当然、もっと安いカートリッジはあるが、この水栓には、このカートリッジという制約があるのも事実。水栓などメーカー指定をする方は多くはないはず。この辺も十分に研究すべき個所であることは間違いない。

もう一つ、大事なことがある。それは浄水にダイヤルをセットし、水を出すときに制約があることだ。「何?それ」と誰もが思う。入居したとき、私はそんなことは知らないわけで、普通に浄水の水を出したり、原水で食器を洗ったりしていた。1か月も経たないある時、「浄水」で水を出していたら、日々段々とその出方が弱くなってきたではないか。「あれっ? どうした?」と蛇口を覗き込むも水は、か細くなるばかり。水道代は払っている? 手続きするのを忘れていた?とか、いろいろと考えてみたが、やっぱり原因は浄水時だけ。

早速カートリッジメーカー電話。

私「水がよく出ないんですけど・・・」

K「そのカートリッジの場合、細くゆっくり出さないとグラスファイバが曲がってしまった、段々出方が悪くなるんです。ですから、ゆっくり水を出してください。申し訳ないですが1本無料で送ります」

・・・・と言われてしまった。なんのこっちゃ!まあ、理想を追求した結果が、かなり繊細になってしまって、我々が普通に台所で使う使い方をすると出が悪くなる。つまり、故障してしまうということらしい。

私は鈍感の極みなので、浄水であろうが、原水であろうが余り気にしないというか、分からないので、カートリッジなんか付けなくてもいいほうなんだけど、繊細な方々というか、我が家の奥様もしかり、その手のことに敏感な人たちにとっては、浄水の区別が付くものは無視できないんであろう。しかし、「浄水時、ゆっくり出せ」はないもんだと思うし、これは企業として企画変更、アップデートすべきことであろうと思う。

----・----・-----

で、今やっているのが、ここに幅広のゴム輪を巻き付けて滑り止めにした。しかし、きつく縛ってもゴム輪は大人しくしてくれず、家人が使うと直ぐにとれてしまうので、これも常態化は難しいところ。

ドアノブ レバー カバー シリコン製 2個セット ドアハンドル グリップクッション 家庭ドアノブカバー 静電気防止/子供ケガ防止/防衝突/ 衝撃吸収/滑り止め 取り付け簡単 (コーヒー色)

- 出版社/メーカー: YANJING

- メディア:

そこで今考えているのが、この商品。レバーが大きすぎるので半分にカットしたとして、水栓先端部分が入れば、何とかなるんではないかと思っているけど、そんなことやったことある人はいるんだろうか。

----・----・----

・・・ということで、新築時、こんなドアノブを付けたいなんて思う人はいるはずもなく、キッチン、流し台を考えるとき、水栓のレバー/カートリッジの仕様は、世の奥様方にとっては、かなり重要なポイントかもしれない。

使用劣化と経年劣化 [我が家]

2023.2.19

こんにちは。

昨日とは打って変わって今日は曇り時々雨、そして強風が結構吹いている。気温は室内より屋外のほうが高く「春一番」が吹きましたと気象予報士が言いそうな季節になってきた。

長かった冬もそろそろ終わり、確かに春は直ぐそこだ。

我が家の庭にも、蕗の薹が出ていた。

早速天ぷらにして食べた。

----・----・----

誰もそんなことは言わないが、住宅産業ほど廃棄物を出す産業はないかもしれない。人間は都合よく考える動物?言い換えると前向きな姿勢?ポジティブ?・・・いずれも的確ではない言葉が続くけれど、家がなければ野宿するしかないから、そうもいかず家は人間が生きていく上での必須のアイテムとなっているわけで、それを否定するつもりはサラサラないけど、現実は現実として受け止めてしまう。特に日本の家は長くて30年も経過すれば、ほぼ潰して廃棄するわけで、高温多湿な国、なおかつ木造建築が多いから、ヨーロッパのように何百年と経過した家の寿命はないというのも理解はできる。

地震国であることも、今回のトルコの惨状を見るにつけ、逆に木造建築のほうが少しだけ安全かもしれないという気にもなってしまう。

----・----・----

今回、使用劣化と経年劣化という言葉を頭にこびりついて仕方がない。経年劣化はご承知のとおり、年数とともにどうしもなく劣化していくもの。

例えば壁紙の黄ばみ、木製枠(縁、窓枠、床)の酸化による赤味は、それの代表格だろう。これは住んでいても、いなくても黄ばみは出てしまうわけで、故意に黄ばみを付けたわけではない。まさしく年を経るとともに劣化していく様だ。

それに対して使用劣化。これは使用することで劣化していくもの。都度清掃(拭き取り等)をしていれば、5年、10年経過しても劣化しにくいものだ。

例えば水栓(蛇口)、トイレ便器。洗面台、台所のシンク、浴室の鏡。これは都度拭き取りをすれば経年劣化しにくいものだ。

家をきれいに保つということは、定期的に掃除をすればいいのだけれど、現役諸氏は忙しいから、そんなことにかまけてはいられない。そういう私も現役のころはそうであったので偉そうなことは言えないのだけれど、最近、借家に住んでいる知人の家に行ったときのことをご紹介したい。

彼らは借家ということもあってか掃除をしない。当然の結果として、今言った使用劣化の項目はすべてひどい状態であった。水栓は水垢がこれでもかというぐらいこびりついているし、風呂場の鏡も水垢だらけ、トイレの手洗い器と水栓も相当なもの。一番驚いたのは風呂場ドアの縁(広場と脱衣場の間)。どうやったらこんなものがこびりつくのかと思うほどの汚れ。やはりこれも水垢なんだろうけど、浴室は毎日使うものだから仕方がないというセリフが聞こえてきそうだけど、何ということはない、ひと拭きすれば済む話。奇跡的にトイレの黒いワッカの汚れはなかったけれど、便器も輪ジミが出てくると、それを落とすのは大変な作業となる。

借家は、賃借人が変わったときに、それらの汚れはどうするんだろうと思うけど、最悪の場合は買い換えることにするんだろう。最近は、技術がないから電化製品が故障すると直ぐに交換となる。一昔前なら技術力のある方が、コツコツとそれを修理して直してくれた。それと同じように、今は簡単に手間なく、すべて交換となりそうなことは容易に想像がつく。

果たして、それはいいことなんだろうか?使用劣化によって廃棄物となるものは、水栓、洗面台、風呂場のサッシドア、便器となるわけで、どれも皆燃えるゴミではないし、破砕、選別、溶融という段階を経なければいけないものになる。そして、それはルールに則ったやり方で、残念ながら不法投棄されてしまう場合も十分あり得る。

私はごみ処理の専門家ではないから、それ以上のことは分からないけれど、これは決して地球によくないことぐらいは察しがつく。しかも、その原因はひと拭きするか、しないかの結果によるわけだから、やはり人間は罪作りな動物だと思ってしまう。

経年劣化は許されるけど、使用劣化、これは毎朝三百六十五日、顔を、髪を整えるように、さっきひと拭きすることで、どれだけ自分が、地球が助かるかと思う同胞がいることを心から願っている。

家づくりは一回では成功しない(218回)-家づくりでも力関係はある [我が家]

2022.12.10

こんにちは。

もう夕方になってしまった。昨日はパーゴラの塗り替えでご迷惑をかけたお隣に、少しばかりのお菓子を持参し、その足でランニングをやってきた。2週間ぶりとなってしまった。寒いとついつい億劫になるね。

----・----・----

今回はパーゴラのペンキ塗りということもあり、まかり間違っても被害を被ることは少ないというか、住み方における被害を被ることはないので、ホームページを頼りに発注をかけた。

1)連絡:メールで問い合わせ。相手の対応の速度をここで計測。ここで返信の遅い会社はまずダメと踏んでいい。

2)概要:ホームページの様子は仕事の善し悪しに直結することはないが、余りに陳腐なホームページの会社は、やはり誰でも踏み出すのに躊躇することは間違いない。

3)メンバー:スタッフが何人いるか?従業員の様子を載せているホームページも結構あるので、従業員がいるか、いないかも判断材料になるかもしれない。

4)所在地:その会社が自宅から遠いか近いかというのも大きな要素になる。特に何がしかをつくってもらう場合は、不都合が出てときに、相手の会社が北九州であっては、スムーズに連絡を取り合えなかったりしてストレスが溜まる。(北九州の方は関東に・・・ということになる)

そんなことを考えながら業者を決めるわけだが、今回、びっくりしたのは、ホームページは立派。かなりページ数もあり、何層も深くなっているホームページでありながら、その方はワンマン(とは言っても女性だったが)であった。つまり、一人で受注し、それをグループというか、連携をとっている業者さんにお願いするという段取りであった。

今回、1度決めた日があいにくの雨で中止となった。先方は日祭日を指定してきたが、こちらは平日でないと駐車場の関係で無理だといって平日を指定した。そして10日以上経ってやっと日にちが決まった。詳細は分からないが、予想をしてみると、業者は平日、自分たちの仕事をやり、その合間というか、手が空いたときにパーゴラのペンキ塗りをやったという感じであった。つまり、私が頼んだホームページが立派な会社の方は一人であり、組織上上位であっても立場上は弱く、お願いしている協力業者の方々は、スケジュールが空いたときに、彼女の会社の仕事を入れるという感じであった。

つまり、家づくりのとき、この力関係がかなり物をいう。

依頼会社が力関係において優位というか、多くの仕事を協力会社さんにお願いしている関係ならば、協力会社さんは自ずと、その依頼会社に従わざるを得ない。たくさん仕事をいただけるわけだから、取りこぼしなく一生懸命やるという構図はご理解をいただけると思う。

依頼会社の仕事数が多い会社はどこか?それは当然、大手さんということになる。ここではあえて名前は上げないが、皆さんご存じの会社が、それに該当する。

以前に、かなり大がかりなリフォーム(既存住宅の6割)をやったとき、大手のリフォーム会社に頼んだが、こちらを待たせるような段取りは一切なく、すべて順当に早く物事は進んでいったし、こちらの無理難題も一生懸命考えてくれ、こちらが待つというスタンスはなかった。

もちろん、この力関係がすべてだとは言わないが、欠陥工事とか、不都合があった場合、責任の追及は必須であり、そこに住まう住人が不都合なく住まうことができることが当然の帰結であって、それをやり得る業者は、ホームページの立派でも、メール返信の早さでも、従業員数でもなく、大手か、中小かが、その別れ道であることは間違いない。

では、大手に欠点はないかというと、それは設計力だ。これはどこもどういうわけか同じような気がする。私は設計士ではないので、もっともらしいことを書くとミスリードになってしまうので、詳細は書かないが、CAD図面を使う方法が一般的というか、安直に設計できるが、それは我々の意を酌んでくれるかというと、それは遠く及ばない場合が多いのではなかろうか。

我々は今日、知らない道ではナビを使うのが一般的になった。これは徒歩であっても、車であっても同様に、ナビという便利なものを使えば使うほど、その道を覚えなくなったと同じことが設計士にも言えるのではないか。つまり、自分で考えて、悩み抜いて道を(この場合は図面を)導き出していくわけであって、それを機械が、アプリが出してしまうと、そこには私たち消費者が望む間取りが描き出されてはこないという最大の欠陥が生まれてしまったことも事実のような気がする。

・・・・ともっともらしいことを書いてしまうと、設計士諸氏の反発をいたたくことになるが、事実は事実として、そこは書いておきたい。今回、私の家でも、その創造力、施主の意向を汲み取れないことが、複数の食い違いとなって建物に現れてしまった。できてしまった物体は、ゴム消しで消すわけにはいかないわけで、「どうしてくれるんだ」と息巻いても後の祭りであることを忘れてはいけない。ここは慎重にも慎重に意見交換をし、自分たちの価値観を相手に刷り込ませ(十分に理解させ)、何度も何度もしつこいぐらいに確認をし続けなければ、家づくりは成功しないと言っておきたい。

家づくりは一回では成功しない(217回)-窓のお話 [我が家]

2022.10.29

こんばんは。

今日は快晴。昨日の洗濯物を家人は干し切った。今日は天気予報どおり、快晴に次ぐ快晴で文句なし。

----・----・----

天気がよかったので、今日も庭仕事を中心にやった。

ふと洗濯物に目をやると、潰すとすごく臭い虫・・・・カメムシ・・・・グッグッグ ッ! 今の今まで「カ・メ・ム・シ」と頭に浮かんでいた言葉なのに、ふとその「か・め・む・し」という言葉を忘れた。これが老人の老人たる所以なのか。はたまた認知の始まりか・・・・・というわけでタオルにつかまっているのを発見。カメムシは結構逃げ足が早い。髪切り虫とは雲泥の差があって、グズグズしていると逃げられてしまう。潰すと臭いので、そっと近寄り、軽く握りながら捕らえ、たたき潰した。ちょっと残酷だけど致し方なし。昔は東北によく見かけたと家人が言っていたが、近頃は、この千葉界隈にも多く発生しているようだ。

続くときは続くもんで、隣の父方宅の窓にもカメムシが張りついていた。これは殺虫剤を蒔いて即殺処分した。

これがその窓。

逆光で見にくいこと、この上なし状態だけど、

押し開きの窓だ。押し開きということは、当然ながら網戸は窓の手前にある。

つまり、網戸を手前に引きながら開けた後、サッシ窓のレバーをつかんで押し開け、そして網戸を閉じる。

こんな感じで押し開ける窓。

今回、カメムシは、この曇りガラスにへばりついていた。ちょうど窓を閉めようと思っていたところで、網戸を引開け、ガラス窓のレバーを持とうとしたときにカメムシに気がつき、急ぎ網戸を閉めた。

つまり、網戸とガラス窓の間に虫が入った場合、結構難渋する。虫に気がつかなければ、虫を部屋に入れることも十分に考え方られる。母が存命のとき、彼女がこの窓を閉めようとしたとき、ちょうど私もその場にいたのだが、網戸とガラス窓の間にスズメバチが入り込んだことがあった。母は、それを気づかなかったが、運良く私が気づいていたので大事には至らなかったが、もし彼女だけだったならと思うとぞっとする一幕であった。

こういう形式の窓は、今回の虫の件もそうだし、掃除もなかなかうまくできないことから、あまりお勧めではない。最近はレバーをクルクル回しガラス窓を開けるスライド窓が出回っていて、網戸は手前にあって写真と同じなのだが、網戸が窓枠に埋め込む方式なので、虫の侵入することはなくなった。網戸というより、これは網というかネットというか、かなり簡易なものだが、着脱が簡単で掃除がしやすいというメリットはある。

しかし、窓を開け閉めするときに、このレバーをクルクル回すわけだが、その回す方向が縦スライドと横スライドでは全く逆で、それは結構イラツクところだ。我が家ではあまり、この手の窓は開け閉めしないのでストレスにはならないが、頻繁に開け閉めする家庭ではイライラすることになりそうだ。

家づくりは一回では成功しない(第216回)外見と内側 [我が家]

2022.8.24

こんにちは。

昨日は久々暑かった・・・というよりは蒸し暑かったと言ったほうが正確かもしれない。

贅沢にも冷房を入れっ放しで寝てしまった。それでも夜中に何回か目が覚めた。それほど暑かったということだ。千葉でこのぐらいなら、都心では大変な暑さだったんだろうと優に想像できる。そして今日も蒸し暑さは続く。大阪では明日から学校が始まるそうだ。まだまだ暑い中、ちびっこも大変だ。

----・----・----

家の外観の話を少し。家を建てるとき、周りとのバランスも考えなければならない気がしてきている。つまり、洋服にもコーディネートがあるように、家にもコーディネートがある。それはその家の中だけのコーディネートではなく、周りの家とのコーディネートということだ。「そんなの考える余裕なんかあるわけないだろうが・・・」と言われそうだが、そう邪険にするものでもない。つまり、向こう三軒両隣が煉瓦づくりの立派な家々だとすると、その中に波板スレートの外壁(極論だけど)の家はあんまり似つかわしくはないし、ちょっと気が引ける。逆に、波板スレートの外壁ばかりの住宅街に煉瓦づくりの立派なお大臣仕様の家は建てにくい。つまり、周りの仕様に合わせるというか、飛び抜けても、飛び凹んでもいけない。街並みに合わせるという気持ちがないと、既に住んでいる人にらお付き合いする前から敬遠されることは間違いない。

「そんな馬鹿な」と言われる方もおありだろうが、例えば、鎌倉あたりの旧造成地に家を建てようとした場合、高さ規制はもちろんのこと、アパート建築はダメだとかいろいろな規制がある。ヨーロッパみたいに屋根の色を指定するようなところはまだないが、立派な家並みのところにたまたま土地を所有してしまった場合は、それ相応に見合った家を建て、街並みを崩さない建て方は必要で、それが最終的には街並みのクレードを高め、自分の家の資産価値を十分に上げ得る手助けをしていることは間違いない。

よく「家は一生に一度の買い物」と言われて久しいが、私は余りそうは思っておらず、家はその家庭の時々のライフステージに合わせて変化させていくべきものであって、2人家族が3人・・4人と増え、そして4人から3人・・・2人と減っていく場合もあるだろうし、逆に4人が6人、7人と増える家庭もあるわけで、時々に合わせて家を変更する。新築⇒減築⇒増築と変化させていくべきものだと思っている。それが既存住宅に手を加える場合もあるだろうし、思い切って新築に挑むことも必要かもしれない。

それは手間隙とお金がかかって大変なことだけど、それに見合うだけの張りを人生に加えるものであることは間違いない。

おいしいものを食べる。見知らぬ街に旅行に出る。楽しい映画を見る。それぞれも大切なものだけれど、残念ながらそれらは皆一過性だ。食べれば終わり、見れば終わり、出かければ終わりだ。しかし、家はその家がある限り続く楽しみがある。自分で家をつくるということは、そこに楽しみが生まれ、新しい工夫が生まれる。自分で家を建てるということは、そういう楽しみと工夫と創造が伴う・・・・・と私は思う。

家づくりは一回では成功しない(第215回)-室外機(2) [我が家]

2022.8.19

こんばんは。

室外機の話の続きです。

その室外機、スイッチを切った後のコメントの内容が、南側にあるものより、「東」、「北」にあるもののほうが断然に安いことに気がついたというお話。

冷房をかけている電気代は、小まめに入り切りをしたほうが、同じ時間をずっと入れっ放しの場合のときよりも断然にかかるということは世間相場になりつつある。つまり、冷房を入れている時に20分ほどの外出をする。果たしてその冷房のスイッチは切るべきか、切らざるべきか・・・・あなたならどうする??・・・・・・・・・・・というお話です。

これは入れっ放しのほうが電気代はかからないのは確か。

・・・・というわけで、我が家では入れっ放しにしている場合が多い。その判断は結構難しいけれど、以前はそんなこと考えもしなかったら、部屋を出る度に、部屋の電気よろしくクーラーも切っていた。

今回、「今日の電気代は30円です」と言ってくれるおかげで、部屋ごとの使用料の違いが明確化できることになった。南側の室外機、百葉箱のような囲いをつくり覆っているが、ほかの「北」、「東」の室外機は裸のままだ。そんな覆いをかけていても夏の太陽は容赦なく室外機に当たる。それが原因と断定していいと思うけど、「北」、「東」と「南」とでは「今日の電気代」が大分違う。同じ時間付けていても、倍ぐらい電気代が違うときもあり、南側に室外機を置くことは間違いだと気がついた。確かにクーラーのホースが長くなり、その分延長料金なるものをとられるので、ここは思案のしどころだけど、室外機はより直射日光の当たらないところに設置すべきで、南側の駐車場の照り返しのきついところに設置するなど、もってのほかという結論に我が家ではなりつつある。

家づくりは一回では成功しない(第215回)-室外機 [我が家]

2022.8.19

こんにちは。太陽が一日顔を出しているものの湿度がない分すっきりと気持ちがいい。

今日は、どういうわけか私の誕生日。この年になるとどうでもいいのだが、周りから言われると「おぅ、そうなんだ」という感じで気がつく感じは去年までのこと。ひどい年には、誕生日を2~3日過ぎて初めて「そういえば・・・」と気がついた年が5年前にあった。その年は私の誕生日も家人の誕生日も全く忘れていたという体たらく。人生そんなもんです。

ところが、今年は少し違う。ちょうど一区切りの年齢でもあるし、あと何年QOLを落とすことなく生活できるのだろうか。それまでにやるべきこと終わらせられるか。時間との勝負という気持ちも自分の中にはあって、いつもとは違う気持ちが入ってきて8月19日を忘れるわけはいかなくなったという事情もある。

若者にとっては全くの戯言にしか過ぎないが、いずれ、その若者たちも同じ道を通るわけで、「時」と「命」は全く平等というのが人生最大の「やすらぎ」かもしれない。

----・----・----

いやいや、そんな話はどうでもいいのです。今日は家の話。

冷・暖房に大活躍の室外機。これが動かないとただの箱に成り下がるわけだけど、その室外機の置き場所は、どうも間違っているんじゃないかというお話です。

我が家では、東に1台、南に1台、北に1台の計3台の室外機がある。メーカーは3台とも同じメーカー。

エアコン 工事費込み 富士通ゼネラル AS-C281L 2021年 10畳 100V ホワイト ノクリア Cシリーズ 標準設置工事セット 【 XPRICE限定 】工事保証3年付属

- 出版社/メーカー: 富士通ゼネラル

- メディア:

これです。このいい点は「今日の電気代は○●円です」という点かな。もちろん、それは概算であって、目安だと思うけど、これを聞く度に「30円です」などと言われると心の中で「よし、よし」と叫んでいる自分がいる。あと、もう一点。停止後、熱交換機内の清掃。1時間~2時間かけて、少し暖かい空気を流して湿気を取り去る。若干、「部屋の温度は上がります」とコメント付き。気になるほど室温が上がるわけではないが、この清掃により、カビの発生はかなり抑えられると確信。もちろん、「30円です」の中に、その電気代が入っているのかどうかは分からないけど、カビ臭い空気を吸い込むよりかはマシカナと思う次第。

室外機の場所によって、そのコメント(料金が違う)というお話はまた次回。

家づくりは一回では成功しない(第214回)-お風呂場のカスタマイズ [我が家]

2022.8.2

こんにちは。

日中は全く外に出ての仕事はできなくなった。コロナで行動制限を余儀なくされ、今度は暑さで日中の行動制限がされるようになった。人間の活動領域は、日に日に隅に追いやられていく。これもすべて人間のおごりだと言われてしまうと否定できないものがある。

----・----・----

さて、今回は間違いなく風呂場の話。

大方の人は風呂場にあまり関心は持たない。大きな敷地に大邸宅でも建てた方なら、それはそれなりに風呂場もこだわりが入るだろうが、私たち庶民は、とりあえずユニットであれば、そこに何が付こうが付くまいがあんまりこだわる方は少ない・・・・・と思う。

しかし、少ない予算で、キッチキチのローンを組むわけだから減らせるものなら減らしたいと思うのが人情。東京オリンピック・パラリンピックのように初めの予算の4倍の3兆円を超えても平気な顔をしているだけの器は私にはない。

----・----・----

・・・・とドロドロに変色してしまったオリンピック。それでも懲りずに札幌開催を目論む

政治家の破天荒さには唖然とするばかり。そんな厭味の3つぐらいを書いておいて、風呂場の話に入ります。

----・----・----

ユニットバスで使用される部材はどのくらいあるんだろう。正確に数えたことはないけれど、当然、いろんな部材がそこには使われている。

例えば、バスタブ、シャワー、把手、鏡、照明、物干し棒、三角コーナー、棚、床材などなど。これだけじゃんと言われるかもしれないが、そこはもっと細かく別れていろいろなグレード(ランク)がそれに加わる。

実際に某メーカーのホームページを見てみると・・・・。

このページの右「カラーシュミレーション」をクリックすると・・・。

色を選べとある。

まず1)正面のボード 2)周辺のボード 3)浴槽・浴槽エプロン 4)カウンター

5)床 6)照明 7)ドア 8)ミラー・・・・・・全部で12か所の色を決めなければならない。

ほかにはバスタブのタイプ、シャワーヘットの種類、三角コーナーの棚の数、照明のスタイル、タオル掛けを付けるか否か、今は床暖房を付けるタイプもある。

正直、もう勝手にしてと言いたくなる場所なのだが、ここでお任せをしてしまうと、平気で50万、100万の凸凹になるので、十分にご注意したほうがいい。

我が家ではカビを頗る嫌うので、風呂場内では極力余分なものをカットした。例えば、棚がない。三角コーナーも1つ、風呂の蓋もない。鏡も最低価格のもの・・・というように、これは値段に直結するので、十分に吟味したい。

確かに、棚も付け、鏡も大きめのもの、照明も明るく、シャワーヘッドは頭皮マッサージ付きなど、付ければ体裁は整う。しかし、棚などを付けた場合、カビの温床にもなりやすいし、きっちり清掃好きなあなたには不向きなものだろう。もちろん、棚を付けなければ、当然、値段はその分下がる。「えっ?みっともない」という御仁も多くいるが、裸になって入る風呂、何も隠さずにいられる場所なので、何がない、かにがないなど全然問題にもならない。シャンプーと石鹸があれば事足りる。それが風呂場だ。

我が家の実家だが、これにより、風呂場の値段は営業マンの示したものと100万近いコストカットができた実績がある。これもかなり時間がかかる作業。今はネットでシュミレーションができるので、ああでもない、こうでもないと大いに議論を闘わしておくに越したことはない。

家づくりは一回では成功しない(第214回)-ユニットバスのカスタマイズ [我が家]

2022.8.2

こんにちは。

今、風呂場の24時間換気扇の掃除と器具交換をしてもらった。

恥ずかしながら、以前住んでいた家は24時間換気はなく、最大値8時間換気のみであった。1日は24時間だからタイマーを最大8時間にしても、残り16時間はタイマーが入らないことになる。気がつけばいいが、ぐうたらな夫婦は大体忘れる。だから、ほとんど換気扇は稼働していないことが多かった。したがってよくカビが繁殖していた。拭いても、洗っても、カビ取り洗剤を使ってもカビはなくならなかった。

しかしながら、今はすべて四角にスイッチが納まっていて、涼風、暖房、換気、乾燥が24時間できる優れものになっている。

「そんなこと、言われなくても知っているよ。」と言われてしまいそうだけど、人生長くやっていると、家の進歩は痛いほど分かるのも事実だ。

高須産業 浴室換気乾燥暖房機 (1室換気) BF-231SHA

- 出版社/メーカー: 高須産業

- 発売日: 2022/01/18

- メディア: Tools & Hardwareかんと

メーカーはMAX。国内シェア6割ぐらいなんだそうな。これは高須産業と書いてあるけど、MAXにノウハウを譲っていただいているらしい。

新築してから3年--「しか」、「も」--経過したわけだけど、24時間換気をしているためかゴミの落下が多く、この度清掃・交換をしていただいた。多分、料金は1万5,000円ぐらい。これが高いか安いかはひとそれぞれだけど、家人曰く「あなたが夜中咳き込むのは、これが原因かも。これで改善するのなら安いもんだわ」ということで、今後2~3年ごとに部品交換することになりそうだ。

・・・・・ということで、表題の話はまた次回。本業の仕事が一段落し、時間はたっぷりあるので必ず次回には風呂場のカスタマイズについて書き留めたい。

家づくりは一回では成功しない(第213回)-風呂の位置 [我が家]

2022.7.30

こんばんは。明日で7月も終わりとなる。あっという間の夏休みだけど、まだまだ7月。夏休みに入ったばかり。あと30日もあると思っていた幼少期が懐かしい。宿題なんかは放って遊び呆けていたあのころは何の義務感もなく、言われたことだけをやっていればよく、それで何の疑問も感ぜずにいられたことはラッキーだったかもしれない。

しかし、中学・高校になると、その自由が不自由に感じ始めたりして、結構難しい時期になる。夏休みは初老のジジイにとっても、かなり懐かしい回顧の時期となる。

----・----・----

風呂をどこに置くか。これは結構大問題だと思っている。

しかし、割と皆さんはこれをスルーするようで、目くじらを立てている私のほうがおかしいのか、そこはちょっと皆さんに聞いてみたいところだ。

つまり、風呂を2階に置くか、1階に置くか。

大方は1階だと決めている方が意外と多い。

我が家は前回建て売りだったけれど、最低限、自分で間取り決められた。だから夫婦揃って「風呂は2階」と即断した。

隣のおじさんは「あんたんところは風呂が2階だからね」と入居早々言われたことを思い出す。なんで知っているの?と今の自分なら、かなり執拗に疑問に思うところなんだけど、当時はまだ若かったので、そんなこともあんまり気にならなかった。そんなわけで、そのお隣のおじさんも、かなり風呂が2階ということが奇異に写ったようだった。

風呂を2階にする理由は、紛れもなく洗濯物を干す動線を考えれば、2階がいいに決まっている。2階に風呂があれば、当然、2階に洗濯機を置くわけで、洗濯物を洗濯機に入れ、入浴し、そして、それをそのまま2階のベランダに干す。1階に風呂場があれば、当然、脱水をかけているとはいうものの、そこそこ重い洗濯物を2階まで運ばなければならないわけで、1週間に1度ぐらいの作業ならまだしも、毎日の作業になるわけで、細腕繁盛期の女性の方々にとっては大変な重労働となることは間違いない。「あっ、うちは洗濯物は1階で干すから」とおっしゃる御仁もいるようだけど、それは都会ではまずあり得ないし、千葉ですら、お隣さんとは結構ギリギリに建てる昨今、1階で洗濯物を干すご家庭はないに等しい。

水漏れが心配?という方もおられようが、それはまずない。ユニットバスならなおのこと、それは皆無に近いし、逆に漏れたことが分かれば、それは施工業者の瑕疵担保責任というやつでカバーしていただけるわけで何ら問題はない。

主婦(夫)にとっては、2階から2階に洗濯物を干すことが、どれだけ気分的に楽なのかは容易に想像できようし、現に非常に楽であることは私も経験済だ。共働き世帯が一般的になる現代において、日々の家事労働をいかに短時間に効率よくするかは、十分考えて家を建てるべきであろう。

家づくりは一回では成功しない(第212回)-長期優良住宅とは [我が家]

2022.7.9

こんにちは。

何となくザワザワと落ち着かないね。昨日の安倍さんの件があったせいもあるけど、何となく落ち着かない。最終的には警備不備の問題が指摘されるわけで、「起こるはずはない」では済まされないのが要人警護の鉄則。現職の総理大臣ではないとは言うものの、あの映像を見る限り、発砲直後、犯人を12時として、4時方向から4~5人の警護の人間が飛び出してきたのが写っており、2発目直後、犯人に飛び掛かっていた警護も8時方向からだ。つまり、犯人のいた12時方向には誰も警護がいなかったことなる。これは「隙ありだ」と非難されても仕方のないところ。

素人の私ですら、警護は被警護者を見るのではなく、被警護者とは反対側の群衆に目を向けるのが鉄則だと思う。不審者をいち早く見つける最低の必要条件。

----・----・----

生きて行くということは、同時にいろんなことが続いていくけど、それに紛れず、流されずに「自分を生きて」いかなきゃならない。特に若者はね。

久々家づくりの話。

今回は長期優良住宅について。

この認定を受けると受けないのとでは税制的にも、支払い的にも、大いに違ってくる。

素人には結構難しい制度で、国交省のホームページを見てもなかなか回答が得られない。大手のメーカーなら、それは率先して紹介いただけるが、そんなことに疎い会社なら、それは見過ごされてしまうかもしれないので、こちらからせっくつ必要は十分にあることだ。

それでは、どんなことをすれば長期優良住宅の認定を受けられるのかと言えば、私の場合で申し上げると・・・・。

1)ユニットバスにすること。

2)ある程度の大きさの住宅であること(たしか72㎡?)

3)耐震基準満たしていること。

4)バリアフリーであること。

5)省エネ住宅であること。

これ以上は分からない。詳細はお調べになるといい。

それによる恩恵は・・・。

我が家の場合、固定資産税の税率猶予が3年から5年に延長され、住宅価格が40万か50万控除された。(すみません、この辺はちょっとアヤフヤ)

当然、ローンを組むわけだけど、ローン減税もあった。

一つだけ、はっきり言えることは、設計段階でユニットバスではなく、浴室にドアを2つ付けてベランダに抜け、そのまま洗濯物を干したいと言ったら、「それだと長期優良住宅の適応外になりますよ」と言われてしまったことだ。つまり、ユニットバスを施工することによって、家も傷みにくくなるし、税制の優遇も受けられますということだった。

そう言えば、実家の家はユニットではなく、タイル張りの車椅子対応の風呂だったもので、しっかりとシロアリの餌食になったことを思い出した。

家づくりは一回では成功しない(第211回)ー食洗機 [我が家]

2022.6.10

こんばんは。

今日は計画して事柄がすべて思い通り、いやそれ以上に進んだので充実感はタップリと感じている。人を介してのことだと、自分の思い通りにはなかなか進まないのが常。年にそう何回もあるものではないが、相対してくれた方がこちらの思いを十分に汲み取ってくれたのは、何に付けてもありがたいことだと思う。

----・----・----

家づくりの話。今日は食洗機のことについて。

国産のものにするか、外国製にするか。それからビルトインタイプのものにするか、後付けタイプにするか悩むところだ。

我が家は今回は外国製にした。家人がミーレがいいとハウスメーカーを決める前からご指名。私はそっち方面は全くの門外漢なもんだから、「あっ、そう」ぐらいの相槌を打つのがやっとで、それが日本製なのか、外国製なのかも全く分からなかった。

以前の家は建てた当初、食洗機はなく、リフォームをしたときに後付けで付けたものだ。

たしか、こんなタイプ。食洗機を入れるほど台所が広くなかったということもあり、使い勝手(シンクと食洗機が離れていた)は悪かったが設置してみた。しかし、使ってみれば、それなりに便利、食器洗いの時間は確実に短縮できたことは間違いない。しかしながら根本的に容量が小さいので、少人数タイプでないと入りきらないというのが弱点。

次に【ビルトインタイプ】

ビルトインとは、システムキッチンの中に収まっているタイプ。出っ張っていないので、すっきりして使いやすい。

国産のビルトインタイプ。

これがパナソニックの製品。よく見ると扉を引くと一体型でボックスが出てくる。

- 日本では多いタイプ。この弱点は、このボックスの中が二階建てになって食器を引っかけるの爪がたくさんあるものの、うまくきれいに入れられない。つまり、容量が少ない。

- よく見ると、引き出したボックスの下は食洗機ではなく、完全なるデッドスペース。

- これに対して、ミーレ(ドイツ製?)は上から下まで食器の入るスペースが確保されている。こんな感じで3段仕様。一番上が箸とか、スプーン等々。

- 真ん中が中皿 や小鉢など。下の段は大皿関係。。

影がいたずらして、随分汚く写っているが、

すべて真っ白できれいです。(念のため)

とにかく、よく入る。4人家族で一人当たり食器が5種類ぐらいなら、十分に収まる。

こんな感じで上から下までドア。

無駄なスペースがない分、処理枚数は多い。

実は使い始めて1~2カ月のときに故障した。

ヒューズが切れたことが原因だったが、その対応は早く、連絡手段もちゃんと表示してあり、ほかの部分も調整してくれて大変助かった。

ただ、表示板が英語なので、若干分からないところがあったが、それもマニュアルを見ていれば解決できること。別に問題はない。

家づくりは一回では成功しない(第210回)-水栓と洗面ボール [我が家]

2022.6.8

こんにちは。

今日も雨。「梅雨入り宣言」は当たってご担当はほっと一息なんだろうな。

今年も水不足にはならずに済みそう。五十代以下の方々は恐らく知らないかもしれない水不足。給水車が来たり、節水を通り越して断水なんていう現象が我々の時代にはしょっちゅうあった。例えば午後2時から5時まで断水。「断水」ってなんだ???と言われてしまいそうだけど、言葉どおり水が断たれるわけで、蛇口をひねっても出るものが出ないというか、ゲップも何も出やしない。プールも中止。銭湯も休みだったかも。

----・----・----

そんな蛇口つながりで、今日も水栓と洗面台の話。

我が家には、台所のほかに洗面所とトイレに水栓がある。

トイレの水栓は右左に出口(ノーズ)が動くもの。

水とお湯が混ざって出てくる混合栓だけど、レバーは別に付いている。このタイプは洗面台でシャンプーをする方には大変便利なものかもしれない。私はしないけど・・・。

しかも陶器(ホーロー)だから、この写真でも分かると思うけど、結構光って見える。汚れが付きにくい点がいい。たしか名前はシャンピーヌ。しかし生産は2~3年前に中止。ノーリツの製品だったけど、洗面台からは撤退するからだとのこと。汚れた場合、ブラシでゴシゴシこすっても陶器だから傷つきにくい。つまり、傷の中に汚れが入り込まないという利点がある。

それにこの洗面台は奥深く感じられ、正面に立って手を洗うと包まれている感覚になるのが不思議。理由は・・・

このカーブ。洗面台を上から写したもの。

この緩いカーブがフィット感を生んでいる。

でも、残念なことに生産中止。値段も結構リーズナブルだった。

次に、これは洗面台の水栓。

蛇口は固定されていて、右にも左にも振れない。一生懸命やっても振れない。

頑固ジジイのようなもの。

これはウッドワンの製品。

上のシャンピーヌと比較して分かるとおり、輝きはない。こちらは金たわしでゴシゴシこすってはいけない。傷がしっかりと付く。掃除嫌いの御仁には不向きかも。

放っておくと経年劣化も手伝って、黒ずんでくることは間違いない。小まめに拭き取りをしないとダメ。

【教訓】

水栓のノーズは左右に振れるべし。本体は陶器のほうが長持ち。角張った小さい洗面は格好よくは見えるけど、本体から水が外に跳ね飛びやすく実用的ではない。

家づくりは一回では成功しない(第209回)-水栓 [我が家]

2022.6.7

こんにちは。

今日も雨。関東は梅雨入りだと宣言があっり、昨夜からまた少し寒く感じられ始めた。

寒がりの私は、クローゼットにしまっておいたパーカーを何日ぶりかに出した。

昨日、雨でできなかった咲きがら摘みの残りをやった。さすがに2週間前のような「きれいさ」とうになくなっていた。バラも人間もピークを超えると悲しいかな醜くなるばかり。

----・----・----

今日は水道の蛇口の話。言い換えれば水栓。以前、親宅の台所の蛇口が壊れたので、ホームセンターで新品を買い。奮起一発、自分で付けることを決断した。大体、蛇口なんかそう簡単に壊れるものではないので、交換は何十年と経過しているのが普通。当然、それと同じ品番などがあるはずもなく、慎重に水栓の入る穴の大きさを測り、大体の目星を付けて購入した。少々工具は必要であったりと素人には結構ハードルは高かったが、何とかユーチューブのおかげで取り付けられた。これを頼むと材料費別で安くて5,000円?いや今は1万円?はかかるかも。

今回、我が家でも新しい水栓が3か所登場した。(風呂場も入れると4か所)

台所の水栓がこれ。少し写り悪いのは勘弁してもらって、

この先端の部分にクリンスイというフィルターが入っている。

今はほとんどが浄水作用が付いているのが普通らしい。私は日本の水道水は信じているので、わざわざ浄水する必要はないと思う派なのだが、絶対必要と思う方々も多いのだろう。うちの家人もそっち側です。

この先端をクルリと回してフィルターを付ける。

それは何ら問題はないのだが・・・。

浄水器を付けてあるということは、真水と浄水とに切り替えるレバーがあることになる。これは、この先端をぐるりとひねり回すタイプ。

LIXIL(リクシル) INAX キッチン用 台付 ハンドシャワー付浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 エコハンドル 浄水 微細シャワー整流 一般地 RJF-971Y

- 出版社/メーカー: LIXIL

- メディア: Tools & Hardware

分かりにくいだろうから、続いてこの写真を付けた。これとはちょっとタイプが違うが、浄水と真水の切り替え方法は全く一緒。このリクシルのものは回すところがギザギザになっていて滑りにくいようになっているのがお分かりいただけると思うが、我が家のものは、そのギザギザの代わりに2か所に窪みがあるだけ。つまり滑りやすい。キッチンは洗剤とか、濡れている手で、そのレバーというか、ダイヤルを回すので滑らないわけがない。

・・・・ということで頗る使い勝手が悪い。たしか、この水栓の決め方は展示場にあったものと同じものを指定したかもしれない。正直なところ、キッチンのレイアウトなどは気にかけるが、水栓は結構簡単に考えがち。だから決めた経緯は全く覚えていない。

それにフィルターが繊細過ぎる。グラスファイバー的なもので濾過しているようで、水を勢いよく出すと、その細かい繊維が潰れてしまい水の出が極端に悪くなる。一度、使い始めて1週間もしないうちに水道の出が悪くなった(真水のほうは勢いよく出た)のでクリンスイの営業部に電話をしたところ、「浄水使用時はゆっくり水を出してください」と非実用的なことを言われてしまった。それでは申し訳ないということで1本、後日郵送してくれたものの、勢いよくレバーを上げられないというストレスは今も残り続ける。

【教訓】

水栓といえどもないがしろにせず、慎重に選ぶべし。値段もピンキリであるがゆえ、十分使用感を確かめたほうがいい。

家づくりは一回では成功しない(第208回)-乾太クン [我が家]

2022.6.5

こんばんは。

世が世であるならば・・・こんな言い回しが当たっているはずもないが、外れついでに一応記しておきたい。「抽選」が「当たって」いるのであるならば・・・ということで、この週末、福島から彼のコンサートが始まった。ちょうど仕事が入ってしまったので、もし福島なんかに行っていたらとんでもないことになっていたけど、それもまた妙味というもの。

福島は距離的にもすごく行きやすいところだし、抽選に当たっていたらと思うばかり。3日、4日とコンサートだったので、土曜日は打ち上げだろうから、帰京は日曜日かな???なんて、どうでもいいことを考えながら仕事をしていた。

----・----・----

では、久々家の話。今日は乾燥機について。

さあ、そろそろ全国的に梅雨入りになるんでしょうか?

これは気象予報士の気持ち次第。雨が続きそうと思ったら「関西地方は梅雨入りです」と宣言するんだそうで、その結果、カラ梅雨状態が続く時も往々にしてあるそうで、そう言われれば、そんな年もあった気がする。

そんなジメジメ・ジトジトの梅雨の時に活躍するのがコインランドリー。以前の我が家でも子どもが同居していた時期は何回かはお世話になった代物。その時、お隣さんは家族がたしか8人ぐらいおられたので、雨でなくてもほぼ毎日コインランドリーに通い詰めだった。確かに、そのお隣さんの家は日当たりはお世辞にもいい状態ではなかったし、8人のうち4人は育ち盛りの子どもたちがいたので、それはもう大変な量の洗濯物であった。

コインランドリーに通っていたとき、1回の使用料がたしか500円。もちろん、それは乾燥のみ。我が家では、家で洗濯をして、ある程度干して乾かしてから500円で目一杯詰め込んで仕上げた記憶がある。洗いから乾燥までやると一体幾らかかるのか、私には全く分からないけど、予想するに1000円か1500円ぐらい? いや、もっとかかるかもね。

・・・・ということで我が家では乾太クンなるものを設置した。

これはAmazonで上が8万円台。下が11万7000円とある。こんなに高くはなかった気がするけど、我が家にあるのはこれ。

ただ、下にある洗濯機から洗濯物をとるときに、頭を乾太くんにぶつけやすいのが難点。気をつければいいわけだけど、体がちょっと窮屈。

さっき値段の件だけど、1回1,000円として、月10回お世話になっている家庭は、月のコインランドリー代は1万円。1年でちょっとで元はとれる???と考えれば、買ったほうがいい。ランドリーに運ぶ手間、待機時間、女性なんかは防犯上もよろしくないしね。そんなことを考えると、場所さえあるなら買ってしまったほうが安くつく。

家づくりは一回では成功しない(第207回)-吊るか吊らないか [我が家]

2022.5.26

こんばんは。

久々に家の話。今回はドアについて。ドアは押し開きと横開きがあるのはご存じのとおり。

今回、問題にしたいのは横開き(引き戸)についての話。引き戸は昔というか、少し前まではレールの上に乗っているものが通り相場であった。床にレールを付けて、ドアの下部分に滑車を付けて,そのレールの上を滑らせるドアが一般的だった。

それに対してレールのない引き戸。それはドアを上から吊っているやり方。これだとレールが要らないことになる。どう違うか。それぞれ長短はあるものの、どちらか勝っているかと問われれば、「吊り」と答える方が多いかもしれない。

【吊り戸の長所】

1)レールがないことによってより快適なフルフラットができる。

2)レールの溝に埃が溜まらない。

3)ドアがいつまでも軽い。

4)吊り戸の場合、下部はどうなっているかというと、①マグネットが2か所付いている。②ドア幅に合わせ片隅にゴムなどのストッパーが床に付けられている。

私は運良く、両方とも経験していて、どちらがいいかと問われれば、やはり「吊り」と答える。

レール付きの場合、溝に埃が溜まる。埃が溜まることによって、その埃をドアの滑車が巻き込み、経年とともに滑車のすべりが悪くなる。昨今、天井を高くする家が多いので、当然、ドアも高さをそれに合わせて高くとる場合が多い。そのため一旦滑車が壊れるとドアを外し、滑車を交換する作業が発生する。これは素人の我々でも十分にできることだが、いかんせんドアが長く、重い。つまり、怪力の持ち主でないと交換は容易にできるものではない。我が家では、この長くて重い引き戸は実家の両親宅がそうであった。両親が高齢ともなれば、ドア車の交換などできるはずもなく、家の掃除もなかなか思うようにはできなくなるわけで、結果、溝にゴミが溜まりやすくなっていくのは自明の理。両親がまだ自立できていたときに、たまに実家を訪問する度に、引き戸は少しずつ重くなっていったことを思い出す。両親も高齢ともなれば力も弱くなり、その引き戸を空けるにも難渋していた。