浮かれちゃいられない。 [未来予想]

2023.11.7

こんにちは。

窓を開けたら春一番のような錯覚を覚えた。風の香りも春めいていて、思わず気持ちが軽くなった。しかし、今はまだまだ11月。世界じゃ恐ろしいことが起こっているけど、日本は平和で安泰な日々が続く。バブル期のように「japan as number one」なんて思っている人は一握りもいないだろうけど、別な意味で「日本は大丈夫」と日本人は心の中では思っているかもしれない。

----・----・----

素人ながら、こんな気温が高いんじゃ北極も南極も大変なことになっているんじゃないかと急ぎ筆を取った次第。

いずれもロイター発のコメントだから嘘偽りはないだろう。素人の私が云々カンヌン言うよりも説得力がある。

読んでいただければ分かることは「打つ手無し」ということのようだ。唯一ありそうな手立ては何もせず、一次産業中心の生活を2~30年続ければ、ひょっとしたら100年ぐらい時を元に戻せるかもしれないと私は論拠なく思ってしまうけど、そんなことは地球人にできるわけもなく。ただ、じっと座して死を待つのみなんだろうか?

取り返しのつかない多くの過ち [未来予想]

2023.8.27

こんにちは。

ここ1週間、家人は実家の母の見守りに行っている。グウタラな私としては、1週間の献立を考えなければならなくなった。材料は1週間分は何とかもちそう。車も彼女が使っているので「ラーメンでも」とちょっと出かけるわけにもいかないので、慎重にじっくりと考えて献立をつくっている。愚息ファミリーにつくった献立の残り物、手羽元のオーブン焼き、そぼろ丼、麻婆豆腐、春巻等々、それなりにつくった。だんだんと冷蔵庫の食材も減ってくる。この暑い中、買い物に行くのも億劫な私にとっては、冷蔵庫の残り物で料理をするしかない。庭ではミョウガが「食ってくれ」とばかりに勢いづいている。あと2日、何とか頑張ろう。

----・----・----

私は地球にどんな過ちを犯したんだろうとガラにもなく真剣に考えている。

朝起きてパンを食べ、ヨーグルトを食べ、珈琲を飲む。

昼は大方めん類。昨日はそうめんにチキンを煮出したスープを使って生醤油を入れ、つけ汁にして食べた。

夜は春巻を揚げ、ぬか漬けのキューリ、納豆、オクラ、もやし炒め、白米。

そして洗濯。

この生活サイクルの中で、何が地球に負荷をかけているのか?

パッケージが怪しい。

パンは自家製だからパッケージはない。ヨーグルトは容器がある。プラスチックだ。

珈琲は1か月に1回ほど容器を捨てる。そうめんのパッケージ、これも純粋な紙包装なのかどうか?チキンの容器。これは完全にプラスチック。

そして納豆の容器。これはほぼ毎日捨てている。春巻にしろ、オクラにしろ、モヤシにしろ、容器は紙ではない。洗濯は柔軟剤入りではない。しかし、洗剤はどうなのか?下水を通って、下水処理施設を通って、川に流れ、海に行く。洗濯は毎日。

日々の暮らしの中で、自然由来ではないものは地球に負荷をかけていると思っていいことは、皆さんも薄々感づいているはず。

「そんなのまだ証明されていないよ」というお偉い方々もいらっしゃるが、その証明(エビデンス)なるものを求めている時間的猶予はもはやない。これはきっと、それが使えなくなることへの不便さ、不利益さが損なわれるからだけのためのディベートであって、純粋に地球のことを思っている形跡は微塵もない。すべて不都合の真実なんだろう。こういう輩は外が洪水なのに、延々と小田原評定をしていても平気な人たちなんだろう。

それじゃ、どうするんだい。この生活をやめろって言うんかい!

・・・・・・・とおっしゃる方も多い。

以前なら口をつぐんでしまっていたけど、今ははっきりと言えそうです。「そう、生活を止めること。それが最善で最短な近道になってしまったんです。」

愚息たち若者に言うと、沈黙が流れ、取り残されるのがおちだけど、「昔の生活に戻ればいい」と。豆腐屋さんに鍋をもって豆腐を買いに行き、

スターバックスでは極力店内で珈琲を陶器のカップで飲み、納豆も藁のパッケージにする。ヨーグルトも純粋な紙容器とし、ペットボトルの容器もすべて紙に置き換える。

「いやいや、ペットボトルは回収され、再利用するようになっています。」と企業は胸を張って言う。しかし、大きな時間軸で言うと、それはつい最近からのこと。そして、その回収率は全世界のどのくらいをカバーしているのか?すでに「マイクロ」と呼ばれている物質は点ではなく、面になって漂い始めている。

幸い、日本は今期(この夏)大きな災害には見舞われていない。これをいいことに「大丈夫」と思い込んではいけない。

山火事・・・日本は高温ではあっても多湿だから大丈夫と勝手に思っていたけど、どうもそうではないらしい現象もチョコチョコ出始めている。これだけ、地球規模で山火事が起こっているわけで、光合成力の減少も心配だ。酸素の供給は葉っぱからだけではない。海の海草からも光合成はされ続けている。しかし、その海草も温暖化で減少傾向にある。

ちなみに、千葉市は納豆の容器も、発砲スチロールも、すべて焼却処分されている。

ここでも一つの疑問符??

焼却処分は本当の焼却されてしまっているのだろうか?その焼却灰には、残存しているマイクロプラスチックはないのだろうか?

地球、本当に大丈夫?

SDGsと声髙に叫ぶ愚かな人類。 [未来予想]

2023.7.29

こんばんは。

焼けるような太陽光からやっと開放された。家の廊下は蒸し風呂状態だ。早晩40℃が常態化するんだろう。昨日、米沢(山形県)で十代の子どもが熱中症で倒れたとニュースが流れた。速報で流れてきたので、かなり重症と見たが、その後、彼は復帰できたんだろうか。

----・----・----

柔軟剤のマイクロプラスチック https://konokuni-kangaeru.blog.ss-blog.jp/2023-07-17 のことを耳にしてから、どうも自分の行動が気になって仕方がない。別に善人ぶるつもりはサラサラないが、一体、自分は日々どんな行動をしているのか。

あの記事を読んでとっさに感じたことは、人間がプラスチックを発明し、使い始めてからが事の始まりじゃないのかと勝手に思い込み始めた。今日、殺虫剤の先端のプラを外ずさないと使えない殺虫缶があったので、そのプラを外した。赤ん坊の小指の爪ぐらいの大きさしかないプラスチックの破片だったけれど、その処理方法にふと躊躇してしまった。「これ、燃やしちゃまずいんとチガウ?」。

バラの施肥に米ぬかを取ってきた入れ物がビニール袋。ご丁寧に二重に重ねて入れたあった。普段なら何も考えずにごみ箱行きなのだが、今日はその処理に困った。

こんなちっぽけな、たわいもない普段の生活の積み重ねが、今の、これから起こるであろうもっと大変な異常気象?の遠因になっているのではないかと思うと、これから先、まかり間違っても「サステナブルな生活のために~~しよう」なんて絶対に俺は言っちゃだめだなんだなと思った。

「たった一人のおまえの行為が、そんな大それたことになるわきゃねえだろうが」と言い放ってくれたほうが、どんなにか気が楽かしれない・・・と思うことがないように願いたい。

未来予想図(12)-経済成長率という物差し [未来予想]

2022.10.13

こんにちは。

今日は一日雨の千葉県。朝からどんより。降るといっても小雨程度だけど太陽が当たらない分、気温は上がらない。でも、西は結構晴れている?と朝の天気予報にはあったけど、本当なんだろうかと思うほど、千葉の空は真っ黒。テンションも下がるね。

----・----・----

未来予想図、浅学な私としては、ここらで書くことが見当たらなくなった。この季節、流石に温暖化の影響を忘れるような天候もあったりして、私たちの脳裏からは、そんな気持ちが薄れる。しかし、地球のどこかしこでは、その兆候はきっとあるんだろう。たしか今日のニュースでイタリアが2mほど水位が上昇、浸水したとかというニュースがあった。これもその一環なんだろうし、南半球では、これから本格的な夏だ。

----・----・----

「経済成長率」、これは知ってのとおり、国がどのくらい成長したのかという経済的指標だ。「経済的」というのがミソで、今まではそれでその国の大きさが推測されたが、環境破壊が進み、地球温暖化が叫ばれるようになった昨今、何年後かには禁句になりそうな言葉だ。いつからかは「環境成長率」?という言葉が使われるようになってもらいたいと心底思うが、多くの平民は「環境成長率」という言葉が主流になる前に、この地球上から消え去ってしまうかもしれない。ジジイはそんなネガティブな発言ばかりをしてしまうけど、あながち的外れとも言えないと、みんなはきっと心の中で気がついているはず。

それは、近世の人間の所業を見る限り、どう身びいきに見ても「ご立派」と言えるような国のリーダーのご登場はない。ロシアのプーチン、アメリカのプーチン、中国、イラン、イラク、エジプト、トルコ、ミヤンマー、インド、パキスタン・・・・皆さん、自分のこと、自分の国の利益だけを考えているだけで、誰も地球のことを考えてはいない。確かに、俺の生きているうちはという考えは「当たらずとも遠からず」だけれども、一国を構えている立場からすると甚だ心もとないばかりだ。

----・----・----

経済成長率=環境破壊は同義語であり、その2つは両立しないことは地球人の我々は感ずき始めている。ひとたび、開発途上国に経済成長が起これば、一挙に生活水準は上がり便利になる。しかし、それによって間接的ではあるけれど、気がつかない多くの自然が破壊され続けているはず。それをつぶさに検証、解析をしない限り、その回答は見つけられない。

これは多分、今の便利な生活をすべて捨て去ることだろうとあなたも思っているはず。原始社会とは言わないけれど、江戸時代ごろの生活水準に戻せば、その可能性は幾らかは出てくる。

しかし、明日から産業革命時(1760~)の生活水準に戻せたとしても、地球に急ブレーキはかけられない。自動車と同じでブレーキをかけてもピタットは止まれないからね。

----・----・----

そんな中にあっても、世の為政者たちは何も変わらないし変わろうともしない。今のトピックは何といってもプーチンだろう。彼によって地球温暖化に対する処方箋が大幅に遅れてしまっていることは明らかだ。

大丈夫、地球人は今までいろんな危機に遭遇しても乗り越えてきたんだ。もっと科学が進歩して、月に、火星に行って生活できるかもしれない・・・・なんていう、はかない希望を持ったところで、そんなことは針の穴に糸を通すようなもの。

----・----・----

地球という惑星は奇跡の星だ。四季があり、緑があり、風があり、多くの動植物が生きている。今日は見えないけど、あの青い空の色は芸術的で、偶然の産物にしてはでき過ぎだ。

だから大切にしなければいけない。経済成長率と天秤にかけるようなことは愚かなこと。「猫に小判」という諺があるが、あの猫とは、我々人間のこと。地球で一番偉いんだと思ってしまっている我々のことだと今初めて気づく。

----・----・----

あんたが考えたところで何になる。なるようにしかならないんだから考えるだけ無駄だよ・・・・・と悪魔の叫びがまた聞こえてきた。

未来予想図(11)-食料問題 [未来予想]

2022.9.21

こんにちは。

台風一過。普通なら晴れるパターン。秋だもんね。鰯雲の元の運動会なんていうイメージだけど、そんな気配はサラサラない。さっきちょっと晴れ間が見えたけど、直ぐにまた雲が空一面どんよりと覆ってしまった。流石に短パンはやめて薄手の長ズボンにした。

早朝、ランニングをしてきたけど、半袖 の上にウィンドブレーカーを羽織った。まだまだ走れば汗ばむけど、長袖を羽織らないとちょっと肌寒い感じ。確実に秋は来ている。

----・----・----

昨日、久々に回転寿司に行ってきた。回転寿司とは言うものの、最近は回っていることはなくなった。席につくのも機械が指示をしてくれるから働いている人の手間隙は全くない。強いて言うなら、プリントアウトされる用紙を補充交換するときぐらいか?多分人手が要る?何年かしたら「回転していないけど、何で回転寿司って言うの?」と回っている寿司屋さんを知らない世代からきっと質問されるんだろう。こうして「回転寿司」は「公衆電話」とか「テレフォンカード」とか「黒電話」と同じように消える運命になることは確実。時代はそうやって進んでいく、いつの時代も。

----・----・----

そんな回転寿司にも温暖化の影響は深く静かに潜行しているのがよく分かる。

ネタの話もそうだけど、もっと身近な海苔のお話。海苔の単位は21×19㎝が1枚として、それが10枚集まって1帖。大分前からだけど、この海苔の値段が徐々に上がってきている。以前は1帖で400円もすれば良い香りのする最高級の海苔が買えた。

海苔の善し悪しは色で見分ける。真っ黒いほどいい海苔だと思って間違いない。大体回転寿司の海苔は、その色が濃くはない。香りもなければ、噛み切るのに一苦労する。今、その黒い最高級の海苔を買おうとすると、一体幾らするのか?わが町のスーパーはそんなに上等なお店はないので500円台ぐらいが最高限度。都心のデパートとか、紀伊国屋に行けば1000円は下らないだろう。

それはなぜか。

今時の事情による値上がり?・・・・・・・・・・・それもあるかもしれないけど、それよりももっと前からジワジワ値段は上がっている。最近はそれも含まれているだろうけど、根本的な理由は海水の温度が上昇しているから。海苔は生産時期は冬。当然、海水温が高い期間が長くなればなるほど、海苔の生産期間は短くなり、おいしい海苔ができにくくなるだろうことは素人でも分かること。

細かいことはこのホームページに丁寧に書いてある。海苔の種をつくることも結構大変な作業の連続みたいだ。

今から20年ぐらい前だろうか。有明海の海苔が全滅に近いというニュースが載ったことがあった。あの黒い海草はなかなかつくれなくなってしまった。

有明海は諫早湾など人工的な影響もかなり多く、温暖化だけとは言えない面もあるけど、ないとも言えない面もあることは確か。自然は人間のように単純じゃない。

米、野菜、くだもの、穀物類・・・自給率の低い日本でも、自分たちの周りには日々消費し続けている食糧群がたくさんある。それが徐々に温暖化のために問題を内包し始めている。米の実がつかない、トマトの身が割れる、小さい、熟さないとか、大豆に実が入らないとか・・・・・。当然、収穫量は落ちる。自給率が低いところに収穫量の減少が拍車をかける。価格は高騰。お金持ちはスルーできる問題も、我々庶民はスルーできずにひもじい思いをする。

そんな食糧問題は確実に我々の目の前に迫っているわけで、それに対して何の手立ても打てない政治家は仕事をしていないことと同じだ。防衛と食糧問題は、内閣の迫っている危機のベスト5に入りつつある。

けつに火がつかないと動かないのは人間の性かもしれないが、マツリゴトはそうであってはならない。現実味を帯びたところで、その予兆を理解していれば問題はクリアできるかもしれないが、諸々の問題は、どう考えても一朝一夕にできるものではない。議論を尽くし、助走を長く持って、慎重に着実に実行していくのが食糧問題のセオリーであろう。

未来予想図(10)-凍土の中の再興ウイルス [未来予想]

2022.9.18

こんにちは。

コンサートチケットが無駄にならなかったことは非常にうれしい。雨だけど気分はすっきり。ジジイは至極単純。年金暮らし、ナケナシのお金だから大事にしないとね。そう思うと若いときと今ではお金の使い方が全く違っていて、若いときは後先を見ずに使ってしまっていたような気がする。高校生時代はアルバイトなんかは年末年始の郵便局ぐらいしかなかったわけで、今のように町中を歩けば求人広告だらけで選び放題なことは全くなかった。だから大事に使っていたけど、大学になってからは行動範囲が大きくなって繁華街のアルバイトも目につくようになり、学生としては大金を手にするようになった。しかし、何の拘束するものがないから、結構ポンポン使っていた。それでも毎月もらう額より1桁多く貯まってしまったので、お金って貯まるんだと思ったりしたもんです。でも、今は学生でも固定費(通信費)が結構かかるからウカウカしてはいられない。固定は毎月出るわけで「0」という月はない。たとえそれが2,000円でも3,000円でもボディーブローのように効いてくる。データ通信なんかで使っていれば、もっとかかる。いっそのこと携帯は持たないでと割り切ればいいんだけど、電車の中を見ると携帯を見ていないほうが少ないくらいだから現実的ではないね。我々の時代、携帯はなかったから通信手段と言えば電報だった。「今日、飲み会、渋谷6時、道玄坂下の7Fコンパ」という電報をもらうとイソイソと家を出る。そんな自由な時代に戻ってみたいネ。

----・----・----

今現在、コロナは少し治まりつつあるようで、東京都の昨日の感染者数はたしか八千人台。全国でも段々とピークを過ぎようとしているようで一息つけそう。このときに次の一手を指せばいいんだろうけど、きっと政府は何もしない。県民割とか、地域割とか、受けだけを狙っている政策はお笑い芸人と大差なし。国葬の賛否を問う声は当分続くわけで、岸田さんは、どういう事情で決断したのは分からないけど、他派閥への遠慮が、そういう決断をさせただろうことは容易に想像できる。だから、当然国民は納得しない。公人であるべき彼はいつまで経っても私人から抜け切れないでいる。「公人」になれば岸田さんも最強になれるのにね。安倍さんは死んでもグレーのままだと多くの国民が思っていることは確かということです。

----・----・----

さて、やっと本題の凍土について。

氷河が溶け、その下の土台となっている凍土が溶けるときがいずれ来るだろうと多くの科学者が言っている。凍土の中には休眠中の幾多の微生物がいる。

こんな分かりやすい文書があることに感謝。藤井さんという京大博士課程出の方がおっしゃっているからフェイクではない。

だから、今の緩急の「緩」のときに素早い一手を打つべきだと思うんだけど、岸田さんに、その覚悟は望めないのだろうか?

ウイルスとの闘いはまだまだ続くのは明白。より強敵なウイルス登場で闘いは永遠に続く可能性は大きいと我々は覚悟を決めなければならないかも。

未来予想図(9)-外来種の存在理由 [未来予想]

2022.9.12

こんにちは。

朝方は曇りがち、気温は涼しくもなく、暑くもなく、ちょうどいい按配。

土曜日夜から昨日まで愚息の子どもが来ていたので、我々二人は全力でのおもてなし。

3人のうち、わがまま仕放題の末っ子は来なかったので、上の二人は思いっきり我々に甘えてきた。末っ子は末っ子だけに、その傍若無人たる行為は、日々接している上二人にとっては目の上のタンコブであることは間違いなく、今までも末っ子が来ないことを密かに喜んでいる仕種が随所にあった。で、今回はその末っ子がいないこともあり、我々は彼らのペースで過ごす一日となった。

その末っ子のことで、今回すごい驚きなことがあったのだが、書き始めるとまた長くなりそうなので、次回に持ち越す。

----・----・----

地球の未来予想図。今回は外来種について。

その場所に(国)にもともといるのが在来種。外から来るのが外来種。人間で言うとアメリカに私が行けば、私は外来種になるわけで、アメリカ人が日本に来れば、その人は日本国にとって外来種となる。人間は理性があるし、やみくもに自分の権利を主張するわけではないから動物と一緒にする必要はない。当然と言えば、当然なんだけど、生態系という便利な言葉があるから、一括りにその「生態系」を乱す輩を我々は外来種と呼ぶようになった。

確かにその輩の行いは、その地域の生態系を乱しているようだ。グローバル化という言葉を使うようになってから久しいが、人間と物流の広範囲の移動がその原因であるし、その移動手段は空輸であり、陸送であり、海運であるわけで、その結果は必然以外の何者でもない。今回のコロナウイルスでも、原因はそこにあり、大昔のように地球規模の人の移動がなければ、こんなにも感染拡大はしなかったろうことは誰の目にも明らかだ。

生物の活動は弱肉強食であり、食うか食われるかのどちらかしかない。自然界をテーマにしたドキュメンタリー番組をよ~く見ていると、大体動物は寝るか、食べるか、排泄をするかしか行動はしていない。当たり前の話だが、彼らには数値目標とか、上司からの課題とか、自己啓発とかはない。ただ、腹が減れば狩りに出るし、腹が膨れれば寝る。その繰り返しだ。ついついそんな動物になってみたいと人間社会を逃避したい人間は思うものだが、彼らは生か死か。この二択しかない。相手がいつも弱ければ「死」は訪れないが、自分より強者が現れたときは、かなりの確率で「死」を迎えることとなる。そう考えると、人間にはその覚悟はできていないので、やっぱり、しばらくの間、人間社会で過ごすことにしようと選択する。

そんな外来種来襲という発生原因は、誰あろう人間がつくっているわけで、近年では「ヒアリ」がいる。

私はこの蟻には遭遇したことはないが、毒を持っているので結構厄介らしい。

これは船での外来種。バラスト水・・・大分前に耳にした言葉だと思うけど、これも結構問題をはらんでいそう。人間界にいると余り危機感を持たないけど、自然界では、日々少しずつ変化し続けているらしい。

これは☟もっと学術的なページ。

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.jstage.jst.go.jp/article/jime/53/2/53_183/_pdf/-char/ja

これらの外来種騒動が巡りめぐって我々の生活圏を脅かし、食料危機の原因となる。

すべてはアラウンド・ザ・ワールドっていうことです。

未来予想図(8)-当然の帰結 [未来予想]

2022.9.10

こんにちは。

ピーカンです。でも風はさわやかで気持ちがいい。早朝ランニングをして1万歩をクリア。今走り回っている界隈を、本当はもっと冒険をしてみたいのだけれど、そんなことをしていると優に2時間は突破してしまいそうだし、8時を回るころ、まだまだ日差しは厳しい。それに血液型Aのネック?である方向音痴である私は、知らないところを走ると途端にどっちがどっちかが分からなくなる。ほんとにA型は方向音痴?と問われるとシドロモドロになるが、全員が全員ではないにしろ、私は確実に正真正銘・方向音痴!と威張ってしまうほどの筋金入り。

----・----・----

では、温暖化の話。

実際問題、政府からこうしてください。あれをしてはいけません。こうすればCO2は劇的に減らせます。だから、こうしてくださいという指示は今のところ何もない。一昔前、10年一昔と言われるから10年前として、この10年間にお役所から広報としての問いかけはない。

「いや、あります。やっています」とお役人は言う。あると言われれば、SDGSのキャンペーンというか、「サステーナブルな社会を実現するために」ご協力をお願いします的な広報活動はあるにはあるけど、具体性に欠けるし、その結果、目標値達成、未達成などの効果測定結果もないわけで、我々国民としては「吹けども踊らず」というか、「踊れず」という状態が続いている。

私自身は、この環境問題に関しては「座して死を待つ」のみと思っているほうで、行政のやることは皆効果は出ないと思っている。人間が活動する以上温暖化は防げる? 防げない?

さあっどっちだと言われて「防げる」とはなかなか言い切れないのが正直なところだと思う。

じゃ、どういうことをすればいいと思っているんだい?という問いに対しては、50年以上前の生活水準に戻すことで、今の状況をかろうじてキープできるかもしれない。でも、ひょっとしたら、地球がゆっくりと予定調和に入って、言い具合に平均気温が下がり始めるとか、海水温が下がり始めるとか、オゾンホールが小さくなるとかが起き始めれば、地球の温暖化は現状維持か、改善傾向に向かう可能性はありと思う。

最近言われなくなったオゾンホールに関しては☟を見てください。

人間はわがままです。今の若者に50年以上前の生活レベルに戻してくださいと言われて、それをできる人間がどれだけいるのだろうか。

50年以上前の生活レベル???

まずコンビニがない。あるのは地方の町中にあるような個人商店。豆腐を買いにその商店に行ったとしても、手ぶらで行ってはいけない。豆腐を買うにはお鍋を持っていかなければいけないし、ペットボトルなんかはないからジュースは瓶。しかも栓抜き持参、開けたら閉められないから外で飲む場合は一気のみしかない。駅への足も自転車か歩き。自動車を持っている家もまばらだから。テレビも夜遅くまでやっていないから早めに寝る。携帯もないし、パソコン等の通信網も未発達。風呂だって、簡単に湧かないから朝シャンなんかできるはずもなし。エアコンなんかお金持ちの持ち物で、一般家庭で持っている人なんていなかった。電気あんか、こたつで、しっぽりと猫背で丸くなるしか方法はない。夏の夜もかなり暑かったが、扇風機とうちわで皆皆我慢をしていた。

そんな生活に戻せば、ひょっとしたら温暖化は今のレベルでゆっくりと止まるかもしれない。それを決めるのは人間である地球人のみ。地球人が決めなければ何も進まない現実。それを我々地球人は一向に理解しようとしない。

・・・・・・ということは当然の帰結として結果は見えてきてしまう。

地球の未来予想図(6)"--海からの贈り物 [未来予想]

2022.9.5

こんばんは。

今日は猛烈な残暑を通りすぎたせいか、暑いには暑いけれど、1日庭仕事をしても耐えられるようになった。それだけ暑さのピークは過ぎたということかもしれない。

今日は早朝のランニングは休んで庭仕事を精を出した。施肥をしていなかったので、秋口の施肥を十分にあげた。しかし、流石に1日外に出ていると、夕刻にはぐったりとしてくる。下着も3回も着替えないと耐えられないくらいだ。

----・----・----

この年になっても地球のことはよく分かっていない。そんなことは専門家に任せておけばいいというご意見もあろうが、こう毎日毎日いろいろなことが起きてくると、流石にそのメカニズムも知りたくなるというのが人情であろう。浅知恵ついでに私の浅知恵をお話ししたい。前に書いたことだが酸素は木々の緑から作り出されるだけだと思っていたが、昨日再放送でやっていたことだが、海でも同じように酸素が作り出されるということらしい。そのメカニズムは、かなり複雑で、一つ一つ紐解いていくことで理解できることだが、じゃ、説明しろよと言われると大枠でしか説明できないという体たらくに成り下がる。それだけ説明されれば当たり前のことなんだけど、素人である私は、ただただう~~んとうなるだけで終始してしまう。

このページを見ていただければ、なるほどと思うことが書いてあって、地球、特に我々の生存を左右するのは、海なんだと認識するはず。

一つだけ分からないことは、氷河が溶けて、すべてが海と交わったとき、海は死滅するというニュアンスのことを番組では言われていたようで、そこだけは、どうしても理解できない点だ。氷河がすべての融解すると、なぜ海の活動は終わるのか?

ここは心して調べなければならない点だ。

未来予想図(7)-ウイルスと偏西風 [未来予想]

2022.8.30

こんにちは。

あと1日で夏休みが終わる。あと1日。絶望の中にいた子どものころが未だに恐ろしい。あの絶望感。絵日記、工作、水彩画が大体終わらない種目だ。一応、学生だからして算数ドリルと漢字ドリルは終わらせていた。しかし、工作とか水彩画は創造物だから、私は全く歯が立たなかったような気がする。創り出すことの難しさを嫌というほど教えられた夏休みの宿題。これって(創造性を後回しにする)逆じゃないかと今思えば思えなくもないが、小学生の分際では、そんなことも考え及ばず、ぽか~んとしていた私を見つつ、業を煮やした父親がせっせせっせと工作や水彩画を仕上げてくれたことを思い出す。それで銀賞を受章しちゃったりして。ヒヤヒヤもんでありました。

----・----・----

チフス菌、コレラ菌、結核菌、水ぼうそう、破傷風・・・今から百年前ぐらいは、こんな病名で亡くなる方が多かったらしい。「らしい」のは、私はここまで年寄りではないからよく知らないと言っておこう。だからもっといろいろあるんだろう。ジフテリア?腸チフス?これが合っているのかいないのかも分からないが、大体、セットでこんな名前がツラツラ大人の口から言われていたのが耳に残っている。今回の新型コロナウイルスが歴史上、どういう名前になるのかは知らないが、こうも次から次ぎに現れるところをみると、やはり人類にとっては初体験になるんだろうと思う。今までは変異することなどなかったわけで、新しい薬ができたり、耐性ができたりしたところで「ジエンド」になったが、今回はそうならないところが最大の難所で我々の心がすっきり晴れないところだ。前に書いたことだか、永久凍土の融解で、これまで以上の多種多様なウイルスが出現するのは間違いなさそう。心して人類は対峙しなければとならない。しかし、日本の政治にその覚悟は微塵も見受けられない。

次に偏西風。自然はうそはつかない。政治家は平然とした顔をして嘘をつく。「木で鼻をくくる」とはよく言ったもんだけど、これはまさに政治家にピッタリの言葉だ。まあ、そんなことを書き始めるとまた脱線してしまうので、話を風に戻すと、都会のビル風であろうと田舎の緑の間を通る風であろうと、それは高い気圧から低い気圧と移動した結果が風になる?わけで、偏西風と言われる地球上で動いている空気も高いところから低いところに流れた結果だ。物体が活動すると必ず熱量を発生する。分かりやすく言うと、自動車を動かすとガソリンが爆発してエンジンが温まり温度が上昇する。しかし、エンジンを切ると、その車は段々と温度は下がっていき、そして冷たくなる。つまり、活動をしなければ熱量は発生しない。太古の昔は、その主なるエネルギーは太陽が中心だった。それが時代変遷に伴い、太陽に人間界の活動エネルギーが加わり、人間のたゆまない探究心が、より多くのエネルギー(熱量)をつくり出した。つまり、人間が動けば、地球の熱量は上がるということだ。「そんなこと、分かり切っている」と言われそうだけど、人間は自分たちの活動は棚上げをして考え続けている。

こんなことを書くと絶望しかないけれど、しかし、真剣に温暖化を阻止するための方法を考えなければならない時期に、とっくに来ていることは確かだろう・・・・いや、もう遅いかもしれない。SDGsなどと多くのところで盛んに言われているが、このバッジをつくるが如く、形だけを整えても、この異常気象を止められるわけはないと肝に銘じなければいけない。

地球未来予想図(6)-水位上昇と解氷 [未来予想]

2022.8.20

こんにちは。

天気予報では曇り後雨?のような予報だったが、午前中は結構晴れ間が続いた。しかし、今は曇り。もういつでも「雨が降るよ、降るよ」と言っているような空模様。

朝方、うらら(バラ)の枝をカットした。時期的にもう少し後のほうがいいのだが、結構伸びてきていて、道路際に跳ね出し始めたのでカットした。今年の夏はまだ終わったわけではないが、熱波によってきれいに咲く期間が限られ始めてきたバラ。ほかの植物も同様なのであろうか? 秋田、青森の農家は壊滅的な被害だが、順位的にニュースソースには乗らない事象となってしまった。あれだけ線状降水帯が続けば、土壌もリンゴの木も耐えられないだろう。そんなニュースに乗らないニュースは、私たちの目の前から気がつかないうちに通り過ぎていってしまう。マスメディアの役割は大き過ぎると言っても過言ではなくなった。

----・----・----

地球の未来予想図について。今回は水位上昇。

皆さんご存じのように、南極と北極には氷があって、それが温暖化によって溶ける。氷が溶けることによって、海水の量が増え、その結果水位が上昇する。そんなことは太古の昔から分かってはいると思っていたら、ちょっと誤解があった。

そうなんだ。南極は大陸で、その上に氷がある。2~30mかと思いきや「えっ、そんなに」と思うほどの量。凡な私は「じゃ、まだまだじゃん」と思ってしまうけど、そんな悠長なことは言ってはいられないようだ。

それとは逆に北極は大陸はないので、北極の氷は海水の中に浮いているので、溶けても溶けなくても海水面の上昇には影響がないとのお話がこのページ。

海面上昇と言われ、スパルが水没するとのニュースを目にしてから久しく、もうその恐れはないなんて思っている人間はいないだろうけど、着実に解氷はしているんだろう。

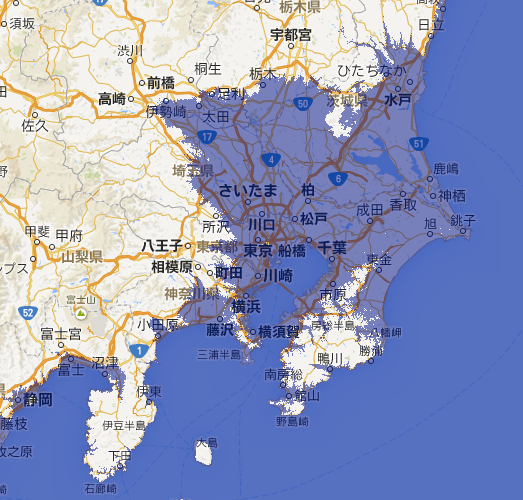

この地図は海面が60㎝上昇したときの都区内の水没状況だそうな。薄水色に変わっているところは水没。これが膝下・膝上何センチなのかは記されてはいなかったけど、日常生活に支障は出てしまうことは確実で、みんな移動・避難を強いられる。西は平塚、北は伊勢崎、東は日立あたりまでは完敗。

ここで難しいのは、60㎝=海抜60㎝では、どうもなさそう。いろいろな地形的要素が加わるみたいだ。ここに国土地理院の海抜表示地図を載せるので、ご自分の家が海抜どのぐらいに位置するかが分かるので参考になると思う。

この60㎝上昇が一体いつになるのか?2050年?2040年?いやいやもっと遠い先の2100年?私とあなたは当然としても、孫も生きているかどうか。その先の曾孫の世代はきっと何らかの兆候が出始め、その当事者と成り得るという末恐ろしいお話になってしまった。

地球未来予想図(5)-絶えない戦争 [未来予想]

2022.8.18

こんにちは。

昨夜は雨も降ったおかげで涼しかった。シャッターは鎧戸にして心地よい外気を入れ、寝入った。

朝方夢を見た。大体仕事の夢ばかりを見る。とうの昔に現役は退いたけれど、依然として不定期に仕事の夢を見る。今日の夢は、前段階だから自分はいるだけでいいという判断か、指示でその会議に帯同したものの、会議が始まって様子が一変。自分がメインでやらなければならない様子。焦って人の名前を聞いて回るんだけど、濡れた紙ナプキンに書くもんだから、思うように書けなくて焦っているところとか、自分が用意した録音器材を発言者が急にラインを外し、つなげ直したので、自分の録音ができなくなって、直そうとしたら、それがオープンデッキで、「えっ!」こんなの持ってきた覚えがないと混乱したまま目が覚めたという、他人さんが読んでも全く何がなんだかわからないことばかりだけど、自分としては現実じゃなくてよかったと思うことしきり。現役のときは、こんなことが毎回あって、いつもドキドキしながら現場仕事をこなしていたのを思い出す。どの職場でも、そうだろうけど、自分が行かないと代替が効かない職種であり、相手の状況は現場に行かないと分からないので、小心者の我が輩にとっては、その緊張感はそれなりにあったわけで、だからこそ、やり終えたときの達成感は格別にあったような気がする。

----・----・----

今回は戦争の話。

天変地異が起ころうと何が起ころうと世界の為政者は戦争を続ける。逆に天変地異をこれ幸いにと他国を侵略する。日本も終戦間際の混乱に乗じて、ソ連は虎視眈々と北海道半分を、あわよくば北海道全土を領地として獲得を狙っていたなんて話もある。

今回のウクライナでも大国のエゴ、しかもたった一人のエゴイズムにより多くの命と国土が消滅し続けている。これが成功してしまえば、これをいい前例に中国の他国侵略も現実味を帯びてくるんだろう。中東、イラン、イラク、中国、ロシア、北朝鮮、ミヤンマー、アルカイダ・・・。世界のいたるところにその種は眠っている。

世界平和なんて大仰なことは言わないが、せめて地政学的に中国、北朝鮮には大人しく、大人の対応をしてもらいたいと願うばかりだ。「北風と太陽」ではないけれど、「北風には北風」では納まるものも納まらなくなるのは誰の目で見ても明らかなことで、人間の愚かさに終焉がないことで、少なからず地球の未来予想図にいい影響を及ぼすわけがないとは衆目の一致するところ。

地球の加速度的温暖化と世界のどこかでドンパチドンパチをやっている限り、地球の地球人にとってのXdayが図らずも来ると思ってしまうのは、存外間違いではないような気もする。

地球未来予想図(4)-永久凍土とウイルス [未来予想]

2022.8.12

こんにちは。

台風の影響下、昨夕は集中豪雨が降ったり、深夜においては時折、ざっざっざッーと雨が降ったおかげでクーラーなしで寝られた。庭土もほどよくお湿り状態で、今日のような強い風でも土埃は舞わず、思いっきり窓を開け放てるので気分はいい。

----・----・----

製氷室が開いていると氷が溶ける。これは当然のことで、製氷室を閉めれば事足りることだけど、自然界ではそうはいかないらしい。氷河の下には未来永劫溶けないであろう地層がある。これが永久凍土。「であろう」と書いたのは、それが永久に凍土であり続けられなくなりそうだと、多くの科学者が言っているからにほかならない。

この記事を見ると、そうかと素人ながらも理解ができる。ウイルスとか微生物の強靱さにただただ驚かされるばかりだけれど、人間はそれに立ち向かうだけの知識は備えていそうだ。しかし、それらに完全にイーブンに立ち向かうには、かなりの犠牲を伴いそうだ。今回の新型コロナですらイーブンに対峙しているわけではなく、押し続けられ、既に徳俵に足がかかっていることは明白だ。「座して死を待つ」ほど無能ではない分、それ相応の犠牲を払うことになる。

これはウイルスや微生物との闘いであると声高に言うつもりはさらさらないが、何もしなければ、今回のようなコロナウイルスの再登場も近い将来予測されことになる。彼らに淘汰されるか、されないかは後の歴史のみが知ることになるが、結果はどうあれ、製氷室を閉める術を見つけない限り、その氷は溶け続け、ウイルス、微生物の来襲は無限に続きそうだ。その中には人類の味方になる菌(ストレプトマイシンとかペニシリン)もあるが、敵方に回る菌もあることは予想できる。

地球上の国別対抗レースをしている暇はないんだけど、こんな状況下にあっても彼らトップが動こうとしないのは、「俺の時代には起こらないから関係ない」という身勝手さが、彼らの心の中に潜んでいるのかもしれない。

地球未来予想図(3)-気流・その2 [未来予想]

2022.8.11

こんばんは。

真夏のパターンが決まりつつある。猫の額ほどの庭であっても雑草は生えるし、バラの世話をしなければならない。しかし、その時間帯は限られている。こう暑くてはできるものもできない。たった1時間ほどの朝のみ。当然、早起きをしなければならないわけで、それに伴って早寝をしなければならない。当分、仕事の依頼もないし、このお盆、愚息の2家族のうち1家族はコロナ陽性となり、自宅自主隔離中。残り1家族がこの週末に来るらしいが、我が家では、以前より、コロナ感染に鈍い。そう目くじらを立てることは、こちらとしてはできないわけで、まずは「来るものは拒まず」というスタンスとなる。

そういうわけで今年は大人しい盆休みとなりつつあるものの、早朝の1時間の庭仕事は大切な時間帯になりつつある。多分、孫に邪魔されるのもこの週末ぐらいだと踏んでいる。

----・----・----

エルリーニョ、ラニーニャ現象、よく耳にする言葉だけど、詳しくは分からない。

詳しくはこのページに書いてある。

これも確実に私たちの生活に影響をしているようで、完全に地球規模の大きさの動き。素人目にもオーストラリアで大規模な山火事があれば、これによって大気の温度が上昇し、その結果として、気温・気流の変化をもたらし、直後ではないけれど、我々が忘れたころに大きな刃を我々に向けると考えても何らおかしくはない。こういう大規模な考え方は、学識のない素人の我々には分からないことではあるけれど、こうも毎日毎日熱波に近いような環境にさらされ続けていると、流石にその原因を突き詰めたくなっている。

自然は、有史以来絶えず素直に行動し続けているわけで、そこには欲も、名誉もなく、ただ淡々と時に身を任せているように見えるし、恐らくそうであろう。自然ほど力強く、粘り強く、地球を支配しているものはいない。地球を取り巻く気流にしても、その自然力の結果できた現象であり、地球の回転軸がずれない限り、その原因は恐らく我々地球人の利便性追求過以外の何者でもないのであろう。

「じゃ、どうする?」と言われても言葉に窮するのみだけれど、昔、台風の目に爆弾を投入して、その威力を削ぐなんていう話(物語)?があったような気もするが、そんなことをしたら、またまた大きなしっぺ返しを食らうだけなことは目に見えているし、そんな状況であっても、世界は成長率を求め続けるわけだし、崇高な地球人からより有効な手立ては提案されることも今のところなさそうだ。

地球の未来予想図は大き過ぎて、私は憂鬱になるばかりだ。

地球未来予想図(3)-気流 [未来予想]

2022.8.9

こんにちは。

早朝、庭仕事を1時間。ぐっしょりと一汗かいた。今日も日中は外仕事はできなさそうだ。

昨日より、千葉は強風が続いている。朝方はそれほど気にはならなかったが、確かに蚊が近寄ってはこなかった。土埃が舞うので、今日は窓は開けられない。

----・----・----

今回は気流について。

地球の周りには漂っている空気の層がある。これがあるから我々は息ができ、生き続けることができる。その空気はじっとしてはいない。風によって右に左に運ばれいく。木々の緑の葉っぱは二酸化炭素を吸い込んで酸素をつくる。何とも不思議な自然現象だ。木々の緑が作り出す酸素と我々が消費する酸素の量はどうしてバランスが崩れないんだろうか。しかも既に何千年もの間だ。この疑問は自分が中学生時代からずっと抱いている疑問だ。そんなことも分からないの?と笑われそうだけど、そこのところはすごく不思議で未だに分からない。最近、山林火災が多いが、その山林が焼き尽くされたら、我々は息ができなくなったりするんだろうか。そんな疑問を依然持ち続けている。

この惚け老人が何となく分かることは、その風は海水温の高低によって起こることは何となく分かる。お風呂にお湯を入れると湯気が浴室の天井に昇るし、ガスストーブを付けると、部屋の上部は暖かく、下部はそれよりも冷たい。そんなことから想像できることは地球上の大気は海水温の差異で温められたり、冷やされたりしてゆっくりと動き、気流が生まれる。

こんなおもしろい記事を発見した。

確かに地球が自転していなければ、気流はもっと単純に同じ動きをし続けるはず。

しかし、実際はそうではない。いろんな要素--太陽、海流、地形、気流、気温が絡み合って複雑に動いている。最近は、その影響をより強く受け始めて、より強く、より高く、より低く我々の生活に襲いかかっていることは間違いない。

お昼御飯の時間になったので、ちょっと休憩。

地球未来予想図(2") -潮流異変 [未来予想]

2022.8.6

こんばんは。

昨日から2愚息家族合計9名の来襲を予定していたが、一挙にその計画は萎んだ。あっという間だった。「間髪を入れず」とはこのことを言うんだと思い知った。金曜の夜出発ギリギリで発熱。皆皆楽しみにしていた再開が一挙に延期となった。正直、私は頭を打った身なので、余り孫とは交わらないほうが懸命と思っていたので、ちょっとだけ安堵したのは事実としても、私以外、それぞれがそれぞれの再開を切望していたわけで、がっかりしたことには間違いない。シオノギ新薬の承認をこの秋には是非していただきたいと思うばかり。

----・----・----

昨日の続きです。潮の流れは右から左ばかりではなく、上から下に、十時方向から四時方向、下から上にといろいろな流れが複雑に入り乱れていることは分かった。これが地球の自転も関わっていることは想像もしなかったが、よくよく考えてみると、それはあり得ることと合点した。

人間は息をしていることを意識することなどほとんどない。意識するとしたら、今時のコロナに罹ったときとか、水中にいるときとか、誤嚥したときとか、器官の病気になったときだろう。つまり、ほとんどの人は意識などしていない。それは当然と言えば当然で、当然は必然ではあるけれど、必然は当然ではない----などは訳の分かったようなことを言って煙にまくつもりはないけれど、それよりも遠い話の海流とか、魚の生態の話なんかは、人間生活にとっては「息をしている」以上の外側の話であって、ほとんどの方にとっては門外漢だろう。そういう私もその一人だけど、その遠い話が思いの外、身近な問題になりつつあることに気がつかなければならないようだ。

大昔の話で恐縮だけど、貧乏な家庭だったものだから、マグロはいつもブツしか買わない家庭であった。よく母と一緒に駅前の魚屋に行って「ブツ買ってよ」とせがんだものだった。子ども心にも、当時のブツの値段は一皿50円とか100円ぐらいで安かった。当時のお給料は3万とか、5万円ぐらいが平均的なサラリーマンのお給料だったとすると大体10倍として、今は500円とか1000円するマグロのブツの値段を考えると妥当な金額かもしれない。

しかし、その量が違った。今はブツ一皿といっても5~10粒ぐらい。昔は一皿20粒以上はあった。ちなみに、そこの魚屋は経木を笹舟状態に加工して容器として使っていたので、結構な量であった。イカもタコも同様で、子どもの二の腕ぐらいの大きさのタコ足なんぞは200円ぐらいで売っていたけど、今なんか親指2本ぐらいで400円とか、500円しているし、イカも最近は1パイの形で売られることも少なくなっている。今のご家庭はイカですらさばけないから切り売りしていることもありそうだけど、その切り身の値段から判断しても、漁獲量が絶対的に減っているということが、その主因であることは間違いなさそうだ。サンマもしかり、ちょっと前は大量だからといって1匹10円と捨て値で売られていたけれど、ここ2~3年は1匹1,000円とか2,000円だ。「目黒のサンマ」もなかなかできなくなってきた。

その原因はどこにあるのか? 他国の乱獲? 密猟? 漁業協定違反? 小さなプールでルール違反をしているのなら、それもあり得る。しかし、海は広い。生物は生きることに貪欲だ。それ以上の力が彼ら、彼女らにのしかかっていると見たほうが懸命に思える。

我々の生活が彼らを苦しめ、そして私たちの食生活を脅かす。これは直接的な攻撃でないだけに、鈍な人間の日常にはトピックスであり続けることはない。そこが大きな問題なような気もする。

地球未来予想図(2)-潮流 [未来予想]

2022.8.5

こんばんは。

ベッドから落ちたことは前回書いた。こぶができ、頭が時々ツキンと違和感ありの傷みが不連続してあったりはいつものこと。しかし、これ以外に今回は首が回らなくなった。落ちた拍子に首の筋に力が入ったらしく、それの反動で筋張ってしようがない。寝ころんで腕枕ができなくなった。湿布を張っておけば直るんだろうとは思うけど、嫌だね、年はとりたくないぜ。

----・----・----

今回は、潮流について。海流の流れで我々の生活も大きく影響されている。しかし、人間は自己中心的だから、そんなことも最近(とは言っても10~15年ぐらい前)になってようやく分かってきたらしい。近年、サンマが採れない。中国の乱獲もあるのだろうけど、それ以上に生物は感覚的だ。魚は手足があるわけではない。口だけでしか餌にありつけないわけで、絶えず、餌を食べることに固執する。その貪欲さは間違いなく人間以上だろうし、他者からの餌食になることにも備えなければならない。

海の海水温は微妙に違う。黒潮と親潮があるように、南から登ってくる暖流の黒潮と北から下ってくる寒流の親潮。それぞれに気持ちのよい潮の中でサンマは群れを成して泳ぎ回る。黒潮と親潮はほどよく攪拌され、酸素を取り込み、プランクトンを内包する。サンマを初めとする生き物にとっては食物連鎖の絶好な餌場となる。

その海流はなぜ動くのだろう。風? 海水の温度差? 私が思いつくのは、これぐらいだけど・・・・・。こんな記事を見つけた。

私の薄っぺらな知識では太刀打ちできそうもない重厚長大なる説明だ。

唯一、愚鈍な私が分かったことは、今、地球上で起こっている様々な現象は、それぞれ正当なる原因と結果があって、その原因と結果は図らずも人間にとっては不都合な真実であるということ。地球規模のスケールだとなかなか思いつかないからトランプさんのような単純で高圧で不遜の方には、その俎上にすら登れないんだろうと思う。

そして、このページの全体像は・・・これ。

元中学か高校の先生をなさった方のようで、ユーモアもある。

以前、その海流が止まる可能性というか、止まったことが原因だったというニュースを見たことがあったが、海水の流れが止まるとどうなるのか?卑近な話しか思いつかないのは恐縮だが、以前、父の最期の時、看護師さんが教えてくれたことは、「人間、流れが止まるとダメなんです。」と言ったことがあった。いつもはお小水(おしっこ)の袋がパンパンに膨れるのに、その日はお小水が全く増えないことに気がついたときの返事だった。人間同様、海の水も動きが止まると、それは地球の死を意味するのだと容易に想像できた。

地球未来予想図(1)-平均気温 [未来予想]

2022.8.3

こんにちは。今日も猛暑が続きます。クーラー嫌いな私たちも流石に昨夜はクーラーをつけっぱなしで寝た。というか、つけっぱなしでないと寝られなくなったと言ったほうが正解だ。

人間の感覚は大雑把なところがある。昨年よりも、3年前よりも、5年前よりも、10年前よりも・・・・という感覚だけれど、その感覚は「気温は上がっている」と誰もが思っているところ。もっと大雑把な言えば、以前は「30度だって」と大騒ぎをした学生時代。「熊谷が体温と同じだって」、「我が街が日本一です」と威張る余裕さえあった時代も確かにあったような。感覚的には、結構激しく変わっているなと感じる。

| 世界全体 | 北半球 | 南半球 | |

| 1891年 | -0.78 | -0.88 | -0.68 |

| 1892年 | -0.89 | -1.00 | -0.74 |

| 1893年 | -0.94 | -1.06 | -0.79 |

| 1894年 | -0.86 | -0.93 | -0.77 |

| 1895年 | -0.82 | -0.95 | -0.67 |

| 1896年 | -0.61 | -0.69 | -0.52 |

| 1897年 | -0.62 | -0.69 | -0.55 |

| 1898年 | -0.79 | -0.82 | -0.76 |

| 1899年 | -0.70 | -0.74 | -0.67 |

| 1900年 | -0.62 | -0.66 | -0.58 |

| 1901年 | -0.70 | -0.72 | -0.68 |

| 1902年 | -0.83 | -0.93 | -0.73 |

| 1903年 | -0.89 | -0.94 | -0.85 |

| 1904年 | -0.94 | -1.01 | -0.86 |

| 1905年 | -0.82 | -0.89 | -0.74 |

| 1906年 | -0.74 | -0.77 | -0.69 |

| 1907年 | -0.91 | -1.01 | -0.79 |

| 1908年 | -0.94 | -1.00 | -0.88 |

| 1909年 | -0.94 | -0.99 | -0.87 |

| 1910年 | -0.92 | -0.96 | -0.87 |

| 1911年 | -0.93 | -0.95 | -0.92 |

| 1912年 | -0.86 | -1.00 | -0.68 |

| 1913年 | -0.83 | -0.94 | -0.69 |

| 1914年 | -0.66 | -0.72 | -0.57 |

| 1915年 | -0.61 | -0.67 | -0.50 |

| 1916年 | -0.85 | -0.90 | -0.76 |

| 1917年 | -0.91 | -0.97 | -0.79 |

| 1918年 | -0.78 | -0.83 | -0.67 |

| 1919年 | -0.73 | -0.82 | -0.55 |

| 1920年 | -0.69 | -0.74 | -0.61 |

| 1921年 | -0.62 | -0.61 | -0.62 |

| 1922年 | -0.71 | -0.75 | -0.67 |

| 1923年 | -0.70 | -0.73 | -0.66 |

| 1924年 | -0.71 | -0.72 | -0.70 |

| 1925年 | -0.63 | -0.62 | -0.62 |

| 1926年 | -0.51 | -0.52 | -0.51 |

| 1927年 | -0.62 | -0.61 | -0.63 |

| 1928年 | -0.65 | -0.67 | -0.62 |

| 1929年 | -0.75 | -0.81 | -0.66 |

| 1930年 | -0.56 | -0.55 | -0.57 |

| 1931年 | -0.49 | -0.49 | -0.50 |

| 1932年 | -0.56 | -0.55 | -0.57 |

| 1933年 | -0.66 | -0.71 | -0.60 |

| 1934年 | -0.55 | -0.56 | -0.54 |

| 1935年 | -0.59 | -0.61 | -0.57 |

| 1936年 | -0.53 | -0.53 | -0.53 |

| 1937年 | -0.44 | -0.45 | -0.44 |

| 1938年 | -0.44 | -0.43 | -0.45 |

| 1939年 | -0.52 | -0.53 | -0.52 |

| 1940年 | -0.55 | -0.62 | -0.38 |

| 1941年 | -0.45 | -0.54 | -0.28 |

| 1942年 | -0.48 | -0.55 | -0.36 |

| 1943年 | -0.49 | -0.50 | -0.47 |

| 1944年 | -0.36 | -0.39 | -0.29 |

| 1945年 | -0.49 | -0.57 | -0.33 |

| 1946年 | -0.58 | -0.61 | -0.53 |

| 1947年 | -0.58 | -0.65 | -0.48 |

| 1948年 | -0.51 | -0.54 | -0.47 |

| 1949年 | -0.51 | -0.55 | -0.45 |

| 1950年 | -0.63 | -0.71 | -0.53 |

| 1951年 | -0.50 | -0.51 | -0.47 |

| 1952年 | -0.48 | -0.55 | -0.39 |

| 1953年 | -0.41 | -0.41 | -0.40 |

| 1954年 | -0.64 | -0.67 | -0.61 |

| 1955年 | -0.67 | -0.68 | -0.67 |

| 1956年 | -0.76 | -0.85 | -0.64 |

| 1957年 | -0.49 | -0.59 | -0.36 |

| 1958年 | -0.44 | -0.50 | -0.36 |

| 1959年 | -0.50 | -0.54 | -0.44 |

| 1960年 | -0.57 | -0.60 | -0.52 |

| 1961年 | -0.49 | -0.54 | -0.42 |

| 1962年 | -0.49 | -0.52 | -0.47 |

| 1963年 | -0.45 | -0.45 | -0.43 |

| 1964年 | -0.70 | -0.75 | -0.63 |

| 1965年 | -0.63 | -0.74 | -0.50 |

| 1966年 | -0.55 | -0.58 | -0.52 |

| 1967年 | -0.55 | -0.55 | -0.56 |

| 1968年 | -0.60 | -0.65 | -0.53 |

| 1969年 | -0.48 | -0.65 | -0.27 |

| 1970年 | -0.53 | -0.64 | -0.40 |

| 1971年 | -0.66 | -0.77 | -0.54 |

| 1972年 | -0.54 | -0.77 | -0.26 |

| 1973年 | -0.41 | -0.55 | -0.26 |

| 1974年 | -0.68 | -0.82 | -0.51 |

| 1975年 | -0.63 | -0.70 | -0.53 |

| 1976年 | -0.74 | -0.89 | -0.55 |

| 1977年 | -0.45 | -0.56 | -0.31 |

| 1978年 | -0.52 | -0.63 | -0.38 |

| 1979年 | -0.39 | -0.56 | -0.19 |

| 1980年 | -0.38 | -0.53 | -0.21 |

| 1981年 | -0.34 | -0.36 | -0.31 |

| 1982年 | -0.47 | -0.61 | -0.31 |

| 1983年 | -0.31 | -0.44 | -0.16 |

| 1984年 | -0.51 | -0.67 | -0.31 |

| 1985年 | -0.51 | -0.72 | -0.28 |

| 1986年 | -0.42 | -0.57 | -0.25 |

| 1987年 | -0.27 | -0.46 | -0.06 |

| 1988年 | -0.28 | -0.37 | -0.17 |

| 1989年 | -0.35 | -0.43 | -0.26 |

| 1990年 | -0.19 | -0.22 | -0.17 |

| 1991年 | -0.24 | -0.30 | -0.16 |

| 1992年 | -0.39 | -0.52 | -0.23 |

| 1993年 | -0.35 | -0.48 | -0.20 |

| 1994年 | -0.27 | -0.31 | -0.22 |

| 1995年 | -0.15 | -0.14 | -0.17 |

| 1996年 | -0.28 | -0.40 | -0.15 |

| 1997年 | -0.09 | -0.14 | -0.02 |

| 1998年 | +0.06 | +0.02 | +0.11 |

| 1999年 | -0.17 | -0.18 | -0.15 |

| 2000年 | -0.19 | -0.20 | -0.17 |

| 2001年 | -0.05 | -0.07 | -0.04 |

| 2002年 | 0.00 | -0.04 | +0.03 |

| 2003年 | +0.01 | +0.01 | +0.01 |

| 2004年 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |

| 2005年 | +0.06 | +0.09 | +0.02 |

| 2006年 | +0.02 | +0.05 | 0.00 |

| 2007年 | 0.00 | +0.06 | -0.06 |

| 2008年 | -0.08 | -0.07 | -0.08 |

| 2009年 | +0.03 | -0.02 | +0.08 |

| 2010年 | +0.11 | +0.14 | +0.07 |

| 2011年 | -0.05 | -0.06 | -0.04 |

| 2012年 | +0.01 | 0.00 | +0.03 |

| 2013年 | +0.07 | +0.06 | +0.08 |

| 2014年 | +0.13 | +0.15 | +0.10 |

| 2015年 | +0.30 | +0.38 | +0.20 |

| 2016年 | +0.35 | +0.43 | +0.26 |

| 2017年 | +0.26 | +0.34 | +0.17 |

| 2018年 | +0.16 | +0.19 | +0.13 |

| 2019年 | +0.31 | +0.38 | +0.23 |

| 2020年 | +0.34 | +0.51 | +0.16 |

| 2021年 | +0.22 | +0.35 | +0.09 |

ここに表を拝借(気象庁)したけれど、これは世界全体の気温の変化。それも感覚ではなく、きっちりと精査されたものだ。世界というか地球が相手だから、その差は私たちの最近の感覚よりも少ないが、ものが、範囲が大きいわけで、その分変化は少なく出てしまう。しかし、その0.1度は大きな変化となって我々に返ってくる。

基準になっているのが、最近の30年間の平均値を基準して、「偏差プラス幾ら」、「偏差マイナス幾ら」となっている。

細かい話は省くけど、2002年を境に偏差のマイナスはプラスに転じる年が確実に増え始めた。

2002年、どんな時代だったかというと小泉政権発足とほぼ時を同じくする。

私にとっては、かなり思い出の年であり、仕事上、大きな転換点にもなった年だ。

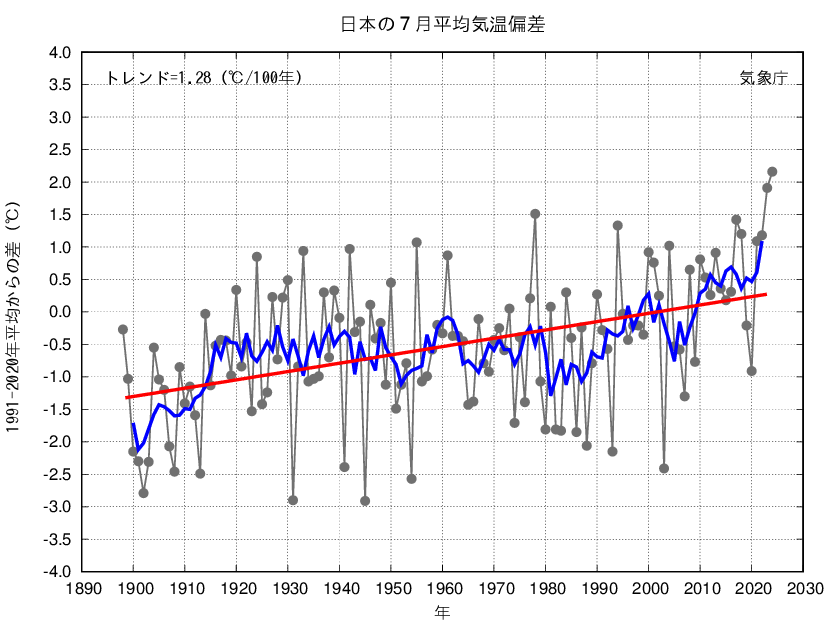

この図は、それをグラフ化したもの。

細線(グレー)は各年の平均気温の基準値からの偏差。

太線(青)は偏差の5年移動平均値。

直線(赤)は長期変化傾向。

基準値は1991〜2020年の30年平均値。

赤い線を見ていただくとトレンド(流れ)は確実に気温上昇だ。その値は1.5度ぐらいか。

体感的には10度ぐらいだろうか。

気温が高くなると多くの弊害が出てくることは、皆さんもよくご存じのとおり。咲くものが咲かなくなり、採れるものが採れなくなる。生態系も変わる。食べられるものも食べられなくなる。

気候が極端に走り始める。今年の春先、朝と昼の寒暖差が平気で20度近くなったところが出始めた。

最終的に人間は何度まで耐えられるんだろうか。40度は既にクリアしている。42度?、43度?50度になったら、多くの方は生活できなくなるだろう。

このトレンドで行くと50度になるのは20年を待たないかもしれない。劇的に地球は壊れているから、そのスピードを加速化せざるを得ない。